Entre pintura de historia e idealismo romántico.

La muerte en 1833 del rey Fernando VII y la minoría de edad de su heredera Isabel II, obligaron a María Cristina de Borbón, su madre, a asumir la regencia. En esta situación inestable propicia para los cambios políticos, la regencia puso fin al absolutismo e instauró en España un régimen político liberal, lo que permitió una apertura a las nuevas corrientes culturales europeas. En este contexto, la reina madre confió desde el inicio de su mandato la dirección de un ciclo pictórico a José de Madrazo (1781-1859), uno de los artistas neoclásicos más reputados de España. Se trata de representar diferentes episodios históricos extraídos de la historia medieval de España, un periodo hasta entonces olvidado por los artistas españoles. Madrazo elige a un grupo de jóvenes pintores para realizar este encargo y acelerar así el cambio generacional que ayudará a establecer las ideas del nuevo régimen.

El declive irreversible se produce con la crisis del final del reinado de Isabel II. En la exposición nacional de 1864 se presenta La rendición de Bailén de José Casado de Alizal, un lienzo de extraordinaria calidad, influenciado en su composición por Velázquez. Esta pintura adquiere un gran significado ideológico para la crítica española de la época. Sin embargo, a pesar de su éxito, no abre el camino a una renovación que triunfaría definitivamente en España y su realismo no tendrá continuidad.

En 1833, José de Madrazo envía a su propio hijo Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894) a París para completar su formación como pintor, consciente de la necesaria renovación que él mismo ya había emprendido en esa fecha en la Academia de San Fernando, el organismo de formación en bellas artes. Todo apunta a que el joven artista, uno de los más brillantes de su generación, será el renovador de la pintura española.

La escena artística en Madrid

En Madrid, las exposiciones nacionales de bellas artes, creadas por Isabel II en la década de 1850, son los eventos más importantes de la escena artística madrileña y el principal órgano de propaganda de Isabel II al final de su reinado. El lenguaje creado y transmitido a sus discípulos en las clases de la Academia por Federico de Madrazo, que controla el jurado, domina las primeras exposiciones. Así triunfa su estrategia para establecer el purismo en el lenguaje artístico oficial propio de varias generaciones. Los artistas destacan la exaltación emocional de los héroes o los episodios históricos, que finalmente desempeñarán un papel importante en el desarrollo del género.

París, Palacio de Versalles, Sala de las Cruzadas.

Granada, Museo de Bellas Artes.

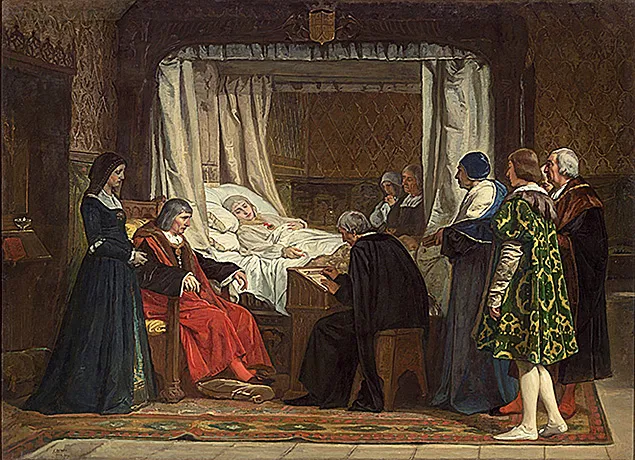

La literatura alimenta la imaginación de los pintores, que encuentran en esta dimensión histórica algunos de sus temas más exitosos, como la locura de Juana de Castilla ofreciendo una visión romántica de la figura de la reina: la historia de una mujer dominada por una pasión irracional hacia su propio esposo, al que el rey de Francia Luis XII apodaba «el Hermoso» debido a su singular belleza. Juana es representada como incapaz de contener sus desmesurados celos, que se transforman en locura tras la muerte de su amado. Lorenzo Vallés (1831-1910), en su obra maestra La locura de Juana de Castilla, toma prestado el tema de un texto de las Epístolas de Pedro Mártir de Anglería, que había citado para explicar precisamente el episodio:

« La reina hizo sacar del sepulcro el cadáver de su esposo Felipe el Hermoso y lo hizo colocar en su habitación sobre un lecho de gala, recordando que un monje cartujo le había contado la historia de un rey resucitado catorce años después de su muerte. No se separó de él ni un instante, esperando a su lado el feliz momento de verlo de nuevo con vida; Todas las personas más respetables de su corte fueron incapaces de disuadirla de su manía. Ella siempre les respondía que se callaran y esperaran el próximo despertar de su amo ».

Rafael Tegeo (1798-1856) se convierte en uno de los artistas más reputados de la corte española. Tegeo ya tiene a sus espaldas una larga carrera pública, cercana al academicismo de inspiración neoclásica; sin embargo, integra el nuevo lenguaje no como un disidente vehemente, sino con cierto entusiasmo. En 1850, gracias a esta conversión, pintó para Isabel II un gran lienzo titulado Ibrahim-el Djerbi, o el moro santo, cuando, en la tienda de la marquesa de Moya, se intentó asesinar a los Reyes Católicos. Aunque pintado al final de su carrera, se considera el punto culminante de su producción artística. Este original tema induce a una comparación entre las cortes de Isabel la Católica e Isabel II, frecuente en esa década.

Carlos Luis de Ribera (1815-1891), enviado como Madrazo por su padre, el pintor neoclásico Juan Antonio de Ribera, se formó en París, donde se convirtió en el discípulo español más importante de Paul Delaroche. Ribera presentó en el Salón de 1839 Don Rodrigo Calderón conducido al patíbulo, un estadista traicionado, condenado injustamente y humillado públicamente antes de su ejecución. Pero el artista eligió, en lugar de la condena del favorito o algún otro episodio significativo de su biografía, el momento poco honorable de su cruel e injusto final, expuesto de forma humillante, lo que le confiere una dimensión muy romántica.

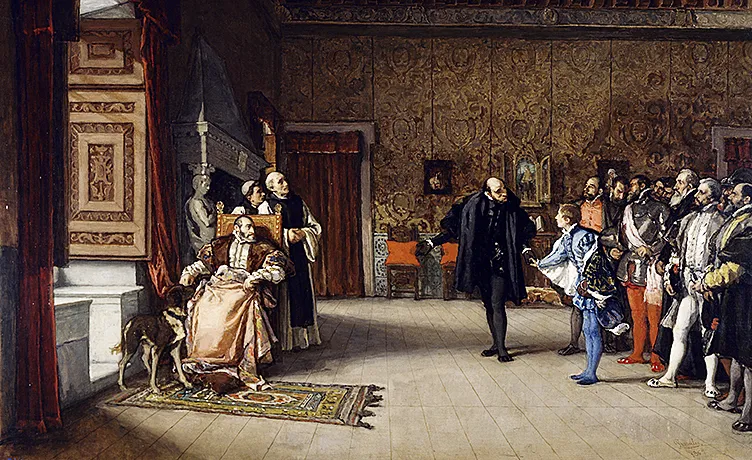

Eduardo Rosales: Don Juan de Austria presentado a Carlos V

Encargado en 1869 por Eduardo de Carondelet, marqués de Portugalete, uno de los clientes más fervientes de Eduardo Rosales, el cuadro Don Juan de Austria presentado al emperador Carlos V en Yuste fue enviado por el pintor a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871. El tema se inspira en la vida de un personaje histórico importante: el emperador Carlos V, anciano y retirado en el monasterio jerónimo de Yuste, le presentan en varias ocasiones a su hijo ilegítimo Don Juan de Austria, que servía como paje de Luis de Quijada. Rosales consigue crear una composición histórica no exenta de referencias a la pintura clásica, pero sobre todo fiel a las fuentes españolas. La correspondencia de Rosales demuestra su determinación por seguir la verdad histórica, investigando la exactitud de las vestimentas y utilizando para la decoración cuadros del Museo del Prado, como La Dolorosa y El Ecce homo de Tiziano, que Carlos V se había llevado consigo a su retiro en el monasterio.

Eduardo Rosales, Madrid, Museo del Prado.

El pintor explica que la manta que cubre las piernas del emperador se inspira en la del Retrato de Martin Ryckaert de Van Dyck, también en el Prado. También recurre a una calca del Entierro del conde de Orgaz de El Greco (Toledo, iglesia de Santo Tomé) para ordenar las figuras de los cortesanos. El resultado tiene una grandeza monumental que no encuentra muchos admiradores en el mercado del arte de pequeño formato, más interesado en la preciosidad de un Mariano Fortuny.

El realismo en pintura

Pero, contra todo pronóstico y a pesar de los esfuerzos del círculo de los Madrazo, la hegemonía del purismo pronto comienza a resquebrajarse, y el lenguaje idealista no logra contener el interés por la expresión realista en la pintura en el país de Velázquez y Goya. El pintor Victor Manzano (1831-1865) desempeñó un papel fundamental en este sentido en los primeros años de existencia de las exposiciones nacionales. Mostrando una independencia bastante inusual entre los primeros discípulos de Madrazo, rechazó perfeccionar su formación en Italia y se instaló en París, donde estudió en el taller de Picot. Es sobre todo uno de los primeros pintores españoles en mirar a Velázquez con el interés de un pintor académico del siglo XIX. Los Reyes Católicos, Fernando e Isabel administrando justicia, presentado en la exposición nacional de 1860, está concebido y realizado como un gran cuadro histórico; sin embargo, el tratamiento de la luz lo acerca a los modelos franceses contemporáneos, lo que atestigua su influencia sobre él. Por otra parte, el tema, que sigue el programa propagandístico de la Corte, tiene un éxito tal que acaba adornando las paredes del Palacio Real.

Victor Manzano, Madrid, Palacio Real.

Como en toda Europa, la sombra de Paul Delaroche se proyecta de manera extraordinaria también sobre la pintura española durante la segunda mitad del siglo XIX. Entre los discípulos de Federico de Madrazo, que fue el primero en recibir la influencia de las composiciones del maestro francés, destaca rápidamente Antonio Gisbert (1834-1901). Su interés por este género lo convierte en uno de sus primeros representantes. En la Exposición Nacional de 1860, aún muy joven, presentó un imponente lienzo que lo consagró, Los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en el cadalso. Se trata de la obra española en la que es más palpable la admiración por La ejecución de Lady Jane Grey de Delaroche. Gisbert destaca los valores del heroísmo resignado de los personajes y propone una visión secuencial del episodio histórico. Muestra con dramatismo teatral los diferentes estados de ánimo de los tres protagonistas conducidos al cadalso. Se trata de uno de los primeros ejemplos de identificación de un tema histórico con la ideología de un partido político bajo la monarquía parlamentaria de Isabel II.

Madrid, Congreso de los Diputados.

Un crítico, cansado de la propaganda histórica que no deja de subrayar el paralelismo entre Isabel II e Isabel la Católica en los últimos años de su reinado, denuncia la insistencia de muchos jóvenes pintores que, para asegurarse el futuro, «pintan Isabelas». Pero es uno de estos lienzos, Isabel la Católica dictando su testamento, de Eduardo Rosales, el que acapara todas las miradas. El cuadro, uno de los más famosos presentados en una exposición nacional, recrea una imagen más ideológica que histórica. La fama del Testamento creció aún más tras su presentación en la Exposición Universal de París de 1867, donde recibió un primer premio acompañado de un reconocimiento internacional al que pocas obras españolas accedían entonces.

Madrid, Museo del Prado.

Con la abdicación de Isabel II tras la revolución de 1868, desaparece el lenguaje pictórico creado en torno a ella. Su éxito supone la validación del nuevo estilo propuesto por Rosales y anula definitivamente, poco antes de la marcha de Isabel II, la hegemonía estilística en la que se había elaborado la imagen de la reina. Liberado de los mensajes de Isabel II y de su régimen estilístico, el «género histórico» alcanzará su máximo esplendor en la segunda mitad del siglo.

Bibliografía

- Carlos Reyero. La pintura de Historia en España en el siglo XIX. Espasa-Calpe, 1987

- José Luis Diez. Eduardo Rosales (1836-1873). Fundación Marcelino Botín, 2007

- Collectif. L’invention du passé. Cat. Exp. Hazan, 2014

- José Luis Díez. La Pintura de historia del siglo XIX en España. Cat. Exp. Madrid, Museo del Prado, 1992