Juan Gris : Artiste d’avant-garde.

Juan Gris, l’un des artistes préférés de Gertrude Stein et le seul cubiste suffisamment talentueux pour mettre Picasso mal à l’aise, s’est appuyé sur les fondements du premier cubisme et a orienté le mouvement dans de nouvelles directions. Membre du cercle restreint des artistes d’avant-garde travaillant à Paris, Gris a adopté les espaces picturaux radicalement fragmentés de Pablo Picasso et de Georges Braque, imprégnant ses œuvres d’un aspect audacieux et graphique. Grâce à sa formation d’illustrateur, les peintures de Gris se distinguent immédiatement des leurs par leur aspect soigné, presque commercial, et par des éléments de design très nets. Contrairement à ses amis, il n’a pas pris Cézanne comme point de départ. Il a renversé les méthodes du maître d’Aix en concevant d’abord une structure picturale abstraite et tectonique, puis en y insérant les objets.

Paris, Centre Pompidou.

Alors que Picasso et Braque s’amusent à détruire les conventions de la peinture, Gris cherche avant tout à plaire à l’œil. Selon ses propres termes, « je préfère l’émotion qui corrige la règle ». Malgré son traitement radical de l’espace pictural, ses compositions équilibrées, ses couleurs saturées et ses thèmes traditionnels ont popularisé le mouvement d’avant-garde. À l’instar de Picasso et de Braque, il intègre dans ses œuvres des journaux et des publicités. Cependant, alors qu’ils ont tendance à découper ces éléments en petits morceaux, il laisse les publicités et le papier journal intacts, comme pour préserver l’intégrité des originaux. En élevant la culture populaire au rang de grand art, il est un précurseur important des artistes dadaïstes et pop, dont Marcel Duchamp, Stuart Davis et Andy Warhol.

Juan Gris, fait partie des visionnaires (poètes, chorégraphes, musiciens et artistes visuels) qui ont créé des passerelles entre les arts. Ses costumes pour les Ballets russes témoignent de son engagement en faveur de la collaboration interdisciplinaire, une idée qui a pris de l’ampleur et est devenue fondamentale pour l’art contemporain.

Enfance et formation initiale

Celui qui allait devenir Juan Gris, l’une des figures de proue de la peinture cubiste, est né à Madrid en 1887 sous le nom de José Victoriano Carmelo Carlos González-Pérez. Treizième d’une famille de quatorze enfants, il fréquente l’École des Arts et Manufactures de Madrid de 1902 à 1904, où il étudie les mathématiques, la physique et le dessin mécanique. Bien qu’il soit un bon élève, la rigidité de la vie académique ne l’attire pas, et son talent naturel pour le dessin l’incite à se concentrer sur l’étude de l’art. Après avoir quitté l’école, il étudie la peinture sous la tutelle de José Moreno Carbonero, un artiste madrilène respecté et prospère qui a enseigné à Salvador Dalí et à Picasso. En 1905, alors qu’il travaille avec Carbonero, González-Pérez change de nom et devient Juan Gris. En 1906, peu après la mort de son père, il vend tous ses biens et s’installe à Paris, où il restera la majeure partie de sa vie. Au cours de ses premières années à Paris, il travaille comme illustrateur et caricaturiste satirique pour divers magazines et périodiques. Il s’installe dans la commune d’artistes de Montmartre, le Bateau Lavoir, où il rencontre Picasso, Braque, Matisse et l’écrivaine américaine Gertrude Stein, qui deviendra toute sa vie une admiratrice et une collectionneuse de son œuvre.

Berne, Kunstmuseum.

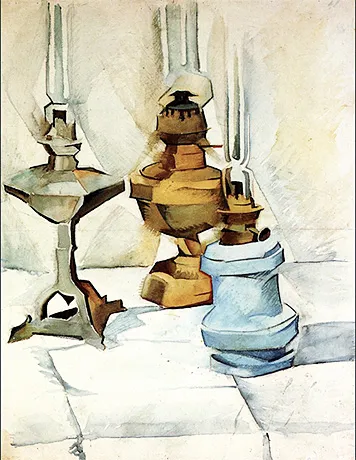

Tout en établissant des relations avec d’autres artistes, Gris commence à consacrer plus d’énergie à sa propre peinture. Suivant les traces de Picasso et de Braque, il travaille d’abord dans le style qui sera plus tard défini comme le cubisme analytique, connu pour ses couleurs monochromes, l’utilisation de grilles linéaires et la décomposition d’un sujet en plans géométriques. Bien qu’il ait manifestement éprouvé un immense respect pour Picasso, il est possible que ce dernier se soit senti menacé par le talent du jeune homme, ou simplement agacé par ses flatteries, ce qui a amené Stein à remarquer que « Juan Gris était la seule personne que Picasso souhaitait s’aliéner ».

Malgré la nature inégale de leur relation, le portrait de Picasso est acclamé par les artistes et les critiques lorsqu’il est exposé au Salon des Indépendants en 1912. La même année, Gris signe un contrat accordant au marchand d’art allemand Daniel-Henry Kahnweiler (qui a également travaillé avec Picasso et Braque) le droit exclusif de vendre ses œuvres. Après plusieurs années de difficultés financières à Paris, cet accord lui apporte une plus grande stabilité et permet à son travail d’atteindre un public plus large et plus influent.

Maturité artistique

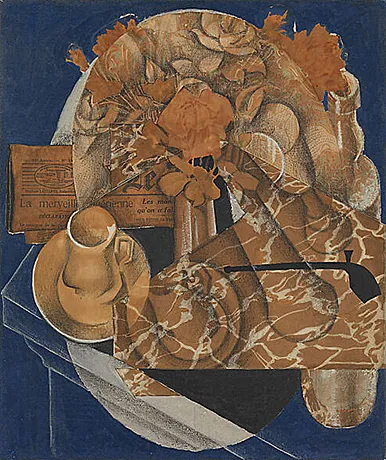

Bien que son talent ait été largement reconnu, l’œuvre de Juan Gris a suivi le style monochrome austère du cubisme analytique au début des années 1910, et s’est orienté vers le cubisme synthétique – une phase ultérieure caractérisée par une utilisation plus large et plus audacieuse de la couleur et une approche de la composition proche du collage – à partir de 1914. S’éloignant quelque peu de Picasso et de Braque, son œuvre de cette période se distingue par l’abandon de l’abstraction fracassante et l’utilisation de couleurs vives et harmonieuses dans des combinaisons audacieuses. À cette époque, Gris et d’autres cubistes commencent à incorporer des éléments de collage, tels que des journaux et du papier peint, dans leurs peintures. Le tableau Fleurs représente la table de toilette en marbre d’une femme avec un vase de roses, une tasse de café et le journal du matin. Un miroir ovale incliné reflète un papier peint avec des orchidées de style Art nouveau. Le journal et le papier peint, véritables bribes de la vie quotidienne, nous obligent à considérer le sujet sous l’angle de la modernité. Gris aimait particulièrement récompenser le spectateur par des messages cachés. En regardant de près, on aperçoit une deuxième tasse à café et une pipe camouflées sur la table, preuve que la dame n’est pas seule.

New York, Metropolitan Museum.

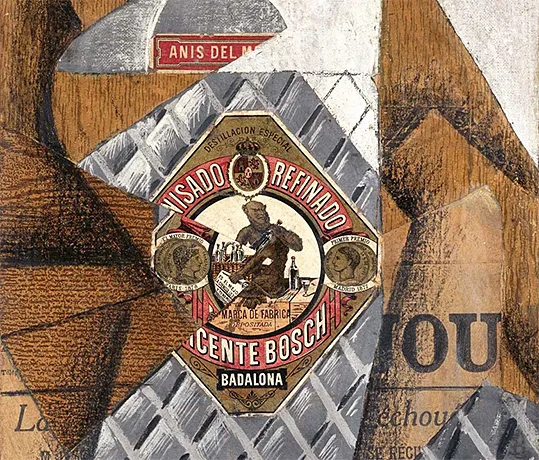

Le tableau Nature morte à la nappe à carreaux de 1915 peut être considéré comme le complément masculin de Fleurs. Ici, une petite table de bistrot avec une nappe à carreaux déborde presque d’un assortiment d’objets : une bouteille de vin rouge, une grappe de raisin, des tasses à café, une bouteille de bière, un solide pot en céramique contenant des conserves, des dessous de verre et un journal français. Comme le tableau Fleurs, il contient également un message caché, cette fois en référence à son pays d’origine, l’Espagne : une tête de taureau. Le museau est la tasse de café au bas de la toile, l’oreille est la bouteille de bière Bass à droite et, « l’œil du taureau » est le sous-verre noir et blanc à gauche. Il s’agit d’un rappel poignant du fait que l’artiste pensait toujours à son pays d’origine, même s’il ne pouvait jamais y retourner. Enfreignant ouvertement les règles et combinant le « low art » (des éléments de design tels que le logo de la bouteille de bière et la typographie du journal) avec le « high art » (les éléments traditionnels de la nature morte). Nature morte à la nappe à carreaux illustre le brio avec lequel l’artiste a poursuivi l’objectif du cubisme : créer quelque chose de nouveau à partir des liens entre la vie et l’art.

Juan Gris, New York, Metropolitan Museum.

Comme pour beaucoup d’artistes de l’époque, le déclenchement de la Première Guerre mondiale marque un changement radical dans sa vie personnelle et professionnelle de Juan Gris. La guerre interrompt sa relation commerciale avec le marchand Kahnweiler, bien qu’il reçoive un soutien financier de Gertrude Stein. Il passe également du temps avec Matisse dans son atelier de Collioure, dans le sud de la France, près de la frontière espagnole. En 1916, il signe un nouveau contrat avec le marchand d’art français Léonce Rosenberg, un autre collectionneur d’art moderne extrêmement influent. Son travail des premières années de guerre examine l’interaction entre les objets et leurs ombres, et réintroduit des intersections planes compliquées, des couleurs et des textures somptueuses.

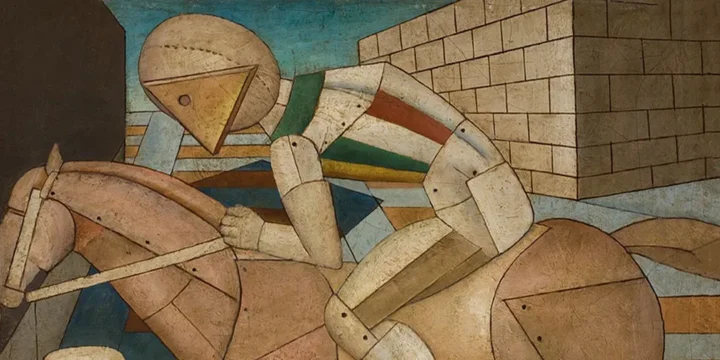

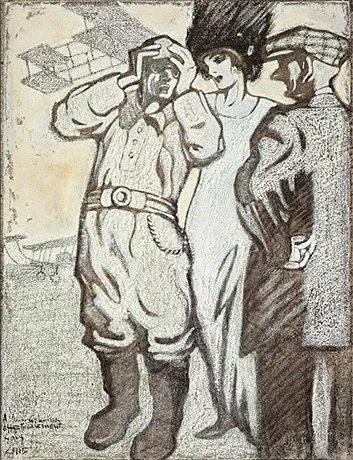

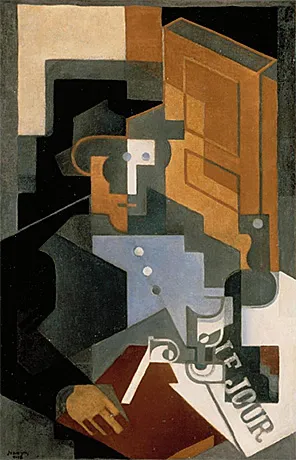

À la fin de la guerre, Juan Gris passe plusieurs mois en Touraine, la région natale de son épouse Josette. Cette période, unique dans son art, se concentre sur la représentation de figures paysannes traditionnelles, le reliant à un changement plus large parmi les artistes européens pendant et après la guerre. Dans Le Tourangeau de 1918, le retour aux valeurs, thèmes et formes traditionnels se reflète dans l’œuvre de Gris et est typique de la peinture d’avant-garde en général dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Plutôt qu’un individu spécifique, le vieux paysan de cette scène est un archétype de l’habitant de la région, vêtu de son costume traditionnel. D’un ton plus sombre que nombre de ses œuvres cubistes synthétiques antérieures, et plus simple, limitée à une figure et à quelques objets disposés sur deux plans distincts, cette représentation d’un paysan exprime un état d’esprit mélancolique et la nostalgie d’un mode de vie traditionnel à une époque chaotique et incertaine.

Paris, Centre Pompidou.

Bien que Juan Gris connaisse des périodes de maladie et des difficultés financières pendant les années de guerre, sa réputation ne cesse de croître. Sa première grande exposition personnelle a lieu à la Galerie l’Effort Moderne de Rosenberg à Paris en 1919. L’année suivante, il participe à la dernière grande exposition de peintres cubistes au Salon des Indépendants.

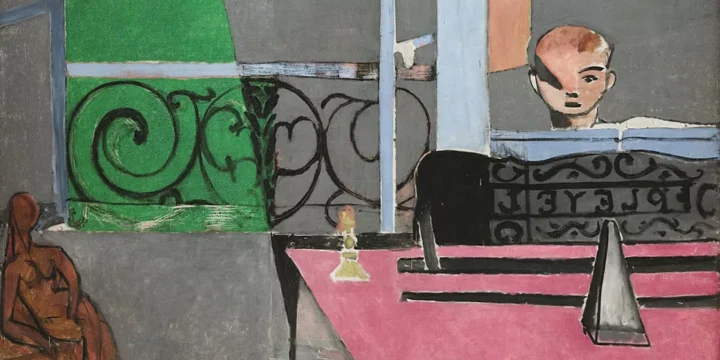

Paris, Centre Pompidou.

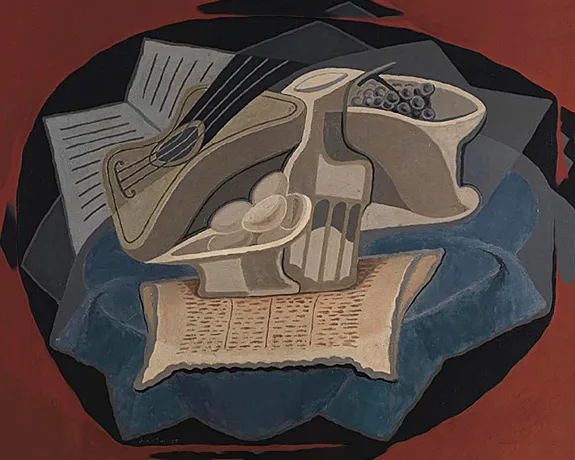

Dans le tableau Arlequin à la guitare de 1918, un personnage typique de la commedia dell’arte (une forme de théâtre masqué née dans l’Italie du XVIe siècle), figure de filou ayant tendance à agir par caprice et par passion. Arlequin, un sujet traditionnel de l’art et l’une des figures préférées de Picasso, apparaît dans environ 40 de ses œuvres réalisées entre 1917 et 1925. Ici, la formation comme illustrateur de Juan Gris est visible dans les yeux et la bouche caricaturaux, ainsi que dans les lignes graphiques lumineuses qui tracent le personnage et son costume. Les tons chauds de la couleur et le sujet familier confèrent à l’œuvre une stabilité rassurante, quelque peu ébranlée par des détails tels que les jointures, qui semblent glisser sur la table, et les doigts de la main droite d’Arlequin, qui reproduisent le contour de la guitare.

New York, Metropolitan Museum.

Période tardive

Juan Gris a peint de manière prolifique pendant et après la guerre, bien qu’en 1920 il soit tombé malade de la pleurésie, une inflammation des poumons souvent confondue à l’époque avec la tuberculose. Pour se rétablir, il passe l’hiver à Bandol, sur la côte sud-est de la France. Il y rencontre l’impresario russe Sergei Diaghilev, et tous deux discutent d’idées de mise en scène et de costumes pour les productions à venir. Leurs conversations aboutissent finalement à une collaboration totale, et Gris conçoit les costumes et les décors des Ballets russes de 1922 à 1924.

En 1923, d’importantes expositions des œuvres de Juan Gris sont organisées à la Galerie Simon à Paris et à la Galerie Flechtheim à Berlin et, en 1925, à la Galerie Flechtheim à Düsseldorf. C’est au cours de ces années qu’il atteint le sommet de la popularité et de la renommée dont il jouira tout au long de sa vie. En 1924, il prononce à la Sorbonne la conférence « Des possibilités de la peinture », dans laquelle il expose sa conviction que l’art et l’esthétique sont une question de vie ou de mort. Il y décrit sa conviction qu’une peinture n’est pas une simple représentation d’un objet réel, mais quelque chose que l’artiste recrée et réinterprète par son art.

Le mystérieux tableau de Gris de 1927, La Femme au panier, représente une femme tenant un panier tressé avec des légumes devant une fenêtre ovale ou un miroir. Sa coiffure, son visage et ses vêtements rappellent les représentations grecques et romaines de la femme, illustrant le regain d’intérêt des peintres européens pour le classicisme et la représentation traditionnelle des formes après la Première Guerre mondiale. Comme dans Arlequin et Le Tourangeau, il s’agit d’un type généralisé plutôt que d’un individu, peut-être une déesse des moissons ou la muse d’un artiste. Le panier qu’elle tient, un élément de nature morte, rappelle ses peintures antérieures. Le message caché ici est moins évident, mais plus convaincant : l’ovale derrière la figure (soit une fenêtre, soit un miroir) est sombre, suggérant l’approche de la mort. Cette œuvre, l’une des plus fortes et des plus connues de l’artiste, démontre qu’il est resté au sommet de son art jusqu’à la fin de sa carrière.

Collection particulière.

Juan Gris n’a pas pu profiter longtemps de son succès en raison de ses problèmes de santé qui ne cessaient de s’aggraver. En 1922, il quitte le centre de Paris pour s’installer dans la banlieue de Boulogne-sur-Seine, espérant qu’un environnement rural plus calme soulagera son asthme chronique. À partir de la fin de l’année 1925, il lutte constamment contre des problèmes rénaux et cardiaques. Il meurt en 1927 d’une insuffisance rénale, laissant derrière lui sa femme et son jeune fils. Il n’avait que 40 ans. En réaction à la mort de Gris, Gertrude Stein rédige des mémoires intitulés Life and Death of Juan Gris, le décrivant comme « un peintre parfait ».

L’héritage de Juan Gris

Juan Gris s’est imposé comme l’une des figures les plus marquantes du cubisme au cours de sa vie relativement courte. Ses peintures combinent différentes vues d’un sujet en une seule image, attirant l’attention sur les limites de la perspective traditionnelle et recherchant une nouvelle façon de voir qui reflète la complexité de l’ère moderne. Bien que principalement associé à la peinture, le cubisme a également exercé une profonde influence sur la sculpture et l’architecture du XXe siècle. Les concepts formels libérateurs initiés par le cubisme ont également eu des conséquences considérables sur le surréalisme, le dadaïsme et la montée de l’expressionnisme abstrait au milieu du siècle. Bien que l’on attribue souvent à Picasso et à Braque la création du nouveau langage visuel du cubisme, leur interprétation particulière du style a directement influencé des artistes tels que Salvador Dalí, Joseph Cornell et Diego Rivera, parmi beaucoup d’autres. Dans La vie secrète, Dalí écrit : « mes premières peintures cubistes… ont été directement et intentionnellement influencées par Juan Gris ». Son incorporation de logos de marques et de typographies de journaux anticipe également le mouvement Pop art des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans les œuvres d’artistes tels qu’Andy Warhol et Roy Lichtenstein.

Bibliographie

- Daniel-Henry Kahnweiler. Juan Gris. Gallimard, 1990

- Collectif. L’Art au XXe siècle. Taschen, 1998

- M. Dolores Jiménez Blanco. Juan Gris. Correspondencia y escritos. Acantilado

- Paz García Ponce de León. Juan Gris. La pasión por el cubismo. Libsa, 2008