David Hockney, mouvement perpétuel.

Les piscines lumineuses, les maisons à deux étages et les paysages suburbains californiens de David Hockney sont un étrange mélange de calme et d’hyperactivité. Les ombres semblent avoir été bannies de ses toiles acryliques des années 1960, aussi lisses que les pages d’un magazine. Les plans lisses coexistent dans une mosaïque qui altère notre sens de la distance. Le style incomparable de Hockney intègre un large éventail de sources, du baroque au cubisme et, plus récemment, la technologie numérique. Cet artiste pop britannique, iconoclaste obsédé par les maîtres anciens, enfreint délibérément toutes les règles, se délectant de la déconstruction de la proportion, de la perspective linéaire et de la théorie des couleurs. Il démontre que les orthodoxies sont destinées à être brisées et que les opposés peuvent coexister, un message de tolérance qui transcende l’art et à de profondes implications dans les domaines politique et social.

À l’instar d’autres artistes pop, David Hockney a relancé la peinture figurative avec un style qui faisait référence au langage visuel de la publicité. Ce qui le distingue des autres artistes du mouvement pop, c’est son obsession pour le cubisme. Dans l’esprit des cubistes, Hockney combine plusieurs scènes pour créer une vue composite, choisissant des espaces complexes, tels que les maisons à deux niveaux de Californie et le Grand Canyon, où la perception de la profondeur est déjà un défi.

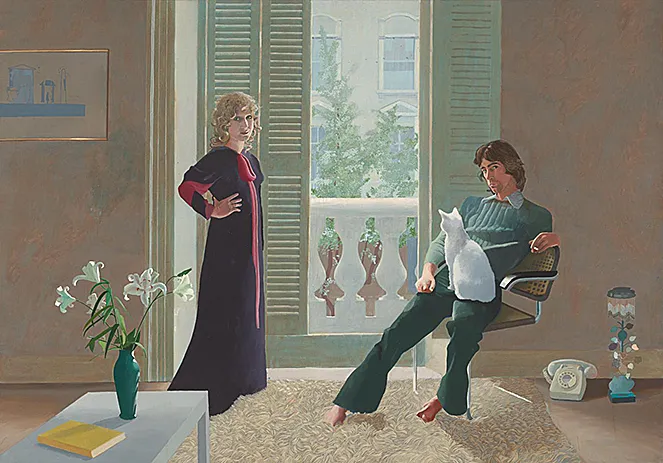

David Hockney insiste sur les thèmes personnels, ce qui le distingue également de la plupart des autres artistes pop. Il représente la sphère domestique, des scènes de sa propre vie et celle de ses amis. Cela le rapproche d’Alice Neel, d’Alex Katz et d’autres artistes qui représentaient leur environnement immédiat d’une manière qui transcende une catégorie ou un mouvement particulier.

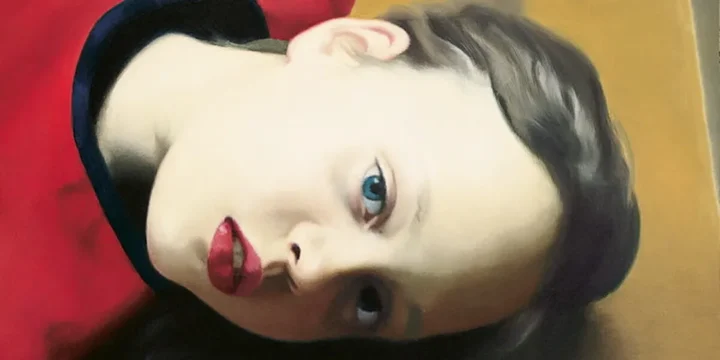

En cherchant activement à imiter les effets photographiques dans son œuvre, Hockney est un précurseur des photoréalistes. Il est également un hérétique parmi les puristes qui considèrent que la peinture doit être basée uniquement sur l’observation directe de l’artiste à partir de la nature. Bien qu’elle ne fasse pas l’unanimité, la recherche de Hockney sur l’histoire de l’art a montré que les maîtres anciens, de Vermeer à Canaletto, utilisaient fréquemment la chambre noire pour améliorer leurs effets optiques. Si les maîtres anciens vénérés pouvaient utiliser des appareils photo, suggère-t-il, pourquoi ne le pourrions-nous pas ?

La carrière de David Hockney a été marquée par la rupture des tabous et par son rôle de pionnier de l’avant-garde, au point d’être reconnu comme l’artiste le plus important pour le renouveau de la peinture. À quatre-vingt-huit ans, Hockney est toujours actif et fait la une des journaux.

Biographie de David Hockney

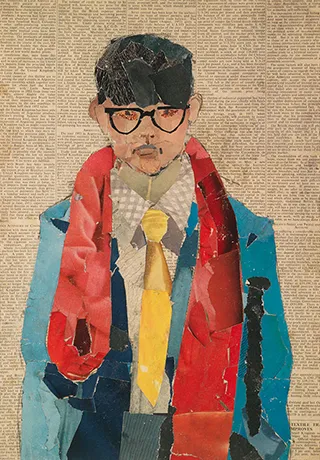

Né à Bradford en 1937, David Hockney a fréquenté la Bradford School of Art avant d’entrer au Royal College of Art, où il est resté de 1959 à 1962. Parmi ses camarades de classe figuraient Peter Blake et R.B. Kitaj. Hockney est devenu célèbre alors qu’il était encore étudiant, lorsque son travail a été inclus dans l’exposition Young Contemporaries, qui a marqué l’émergence du pop art britannique. Hockney est devenu un artiste pop important immédiatement après avoir remporté la médaille d’or du Royal College of Art de Londres en 1961. Il a apporté une sensation de vitalité et de sérénité typiquement américaines à la scène artistique londonienne après son séjour aux États-Unis, où il s’était installé.

Bradford, U.K., Bradford Museums.

Vivant presque en permanence en Californie, David Hockney a enseigné dans plusieurs universités, notamment à Berkeley et à l’UCLA, mais il a également beaucoup voyagé aux États-Unis et en Europe. C’est pendant cette période qu’il a peint certaines de ses œuvres les plus connues, telles que A Bigger Splash (1967). Il a également commencé à concevoir des décors pour le ballet, l’opéra et le théâtre. En 1973, Hockney s’installe à Paris, où il vit jusqu’en 1975. Au milieu des années 1970, il est déjà célèbre. En 1974, une grande rétrospective itinérante de son œuvre est organisée et un film sur lui, réalisé par Jack Hazan, sort en salles. En 1976, Hockney publie son autobiographie et, en 1978, il achète une propriété à Hollywood Hills, Los Angeles, où il réside et où il a son atelier jusqu’à aujourd’hui.

Les années 1990 ont été une période très productive pour Hockney, avec un grand nombre de rétrospectives et d’expositions à travers le monde. L’une de ses œuvres à grande échelle les plus importantes, A Closer Grand Canyon, a été achevée en 1998. Entre 2000 et 2001, il a mené des recherches et écrit un livre sur les maîtres anciens, développant une théorie selon laquelle ces artistes utilisaient la chambre noire (camera obscura) bien avant ce que l’on pensait. Pour ses recherches, Hockney a rassemblé des photocopies de peintures de maîtres anciens, de l’art byzantin à Van Gogh, sur un immense mur de son atelier de Los Angeles. Bien que la théorie de Hockney ait rencontré une résistance importante, elle a obtenu un large soutien de la part de la communauté des historiens de l’art.

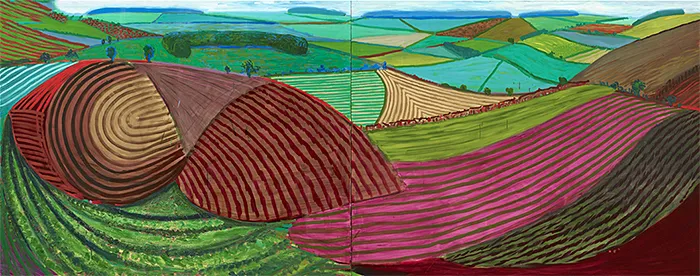

David Hockney : De la Californie au Yorkshire

À 74 ans, seul au sommet de la peinture britannique après la mort de Lucian Freud, David Hockney avait déjà tout peint. Il décida alors de passer plus de temps en Angleterre et de retourner aux sources qu’il avait autrefois fui, dans sa région natale du Yorkshire. À Los Angeles, les saisons s’adoucissent calmement sur le paysage sans presque toucher aux couleurs des choses. Dans le Yorkshire, au contraire, l’automne recouvre tout de mille nuances d’ocre et en hiver, la terre devient molle et le ciel est grisâtre, les champs sont luxuriants et parsemés de fleurs au printemps.

Loin derrière lui, ses mémorables piscines californiennes, éclairées par le soleil de Los Angeles. Il était le portraitiste par excellence de la bourgeoisie nord-américaine cool, adepte des cocktails et des Marlboro – à laquelle il appartient sans aucun doute -, qui aime tant poser fièrement devant ses acquis matériels, symbolisés par le duo charismatique piscine/jardin qui, considéré dans ses résonances visuelles, représente sans aucun doute la mise à jour contemporaine à part entière du Portrait in Landscape des XVIIIe et XIXe siècles.

Contrairement à la plupart des mortels, qui préféreraient se mettre dans la peau de David Hockney, peintre amateur sur iPad, plutôt que dans celle du peintre du dimanche en plein air, ces difficultés constituent une motivation supplémentaire pour lui, qui s’intéresse depuis des décennies à l’acte même de peindre, au protocole des matériaux et des techniques picturales, et aux conditions extérieures qui donnent naissance à l’œuvre : en un mot, vers le métier. Cela seul et un non-conformisme inné, pourraient pousser un peintre établi dans le succès commercial depuis plusieurs décennies à parcourir la campagne.

Chaque peinture de Hockney contient dans ses étranges centaines de peintures, de retouches, d’ajouts et d’annulations qui sont éclipsés par l’apparence définitive du tableau, qu’il a pu corriger avec des utils numériques, qui dévoilent aux yeux du spectateur leur processus de création, coup de pinceau après coup de pinceau. La peinture, comme la nature elle-même, peut ainsi être comprise non pas comme une chose statique, mais comme un cycle éternel de changements et de processus, « figés » dans l’image finale. Peindre, c’est négocier la totalité avec le fragment, au sens spatial, ou avec l’instant, au sens temporel.

David Hockney : œuvres commentées

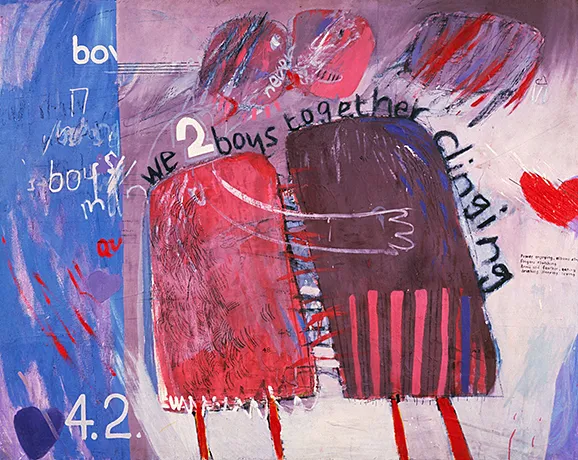

We Two Boys Together Clinging, datant de 1961, est l’une des premières œuvres de Hockney, dans laquelle on ne trouve encore aucune trace des paysages raffinés ni des personnages soigneusement observés qu’il développera plus tard. Dans une composition qui ressemble à un dessin d’enfant, deux personnages s’embrassent et s’étreignent. Les formes stylisées et anguleuses et les mots griffonnés offrent des symboles plutôt que des descriptions de la rencontre. Une bande bleue esquissée suggère une impression de lieu. Les figures semi-abstraites et la palette de couleurs sourdes de David Hockney rappellent celles de Jean Dubuffet. Le titre est une citation de Walt Whitman, maître de la poésie homoérotique, et l’image s’inspire d’un article de journal relatant un accident d’escalade qui disait : « Deux garçons s’accrochent à la falaise toute la nuit ». Ce double sens involontaire a ravi Hockney, qui était amoureux du chanteur pop britannique Cliff Richard. Ces sources issues de la culture populaire et de la poésie classique ont offert à l’artiste un moyen d’aborder les relations entre personnes du même sexe sans recourir à la caricature.

Londres, Southbank Centre.

A Bigger Splash, 1967 : Hockney a peint cette œuvre phare alors qu’il étudiait à l’université de Californie à Berkeley. Hockney explore ici la manière de représenter la surface de l’eau en mouvement constant. Le plongeon s’inspire d’une photographie d’une piscine que Hockney avait vue dans un manuel sur les piscines. Intrigué par l’idée qu’une photographie puisse capturer un instant fugace, il a tenté de le recréer dans sa peinture. Les bâtiments sont tirés d’un dessin antérieur que Hockney avait réalisé d’une maison californienne. Le dynamisme du plongeon contraste fortement avec la géométrie statique et rigide de la maison, du bord de la piscine, des palmiers et du trampoline jaune vif, tous soigneusement disposés dans une grille qui contient le plongeon. Cela donne au tableau un effet disjoint qui est tout à fait intentionnel et qui est en fait, l’une des caractéristiques du style de Hockney. L’effet est celui d’une stylisation et d’une artificialité, s’inspirant du vocabulaire esthétique de l’art pop et le fusionnant avec le cubisme.

Hockney fut l’un des premiers artistes à utiliser la peinture acrylique, qui était alors un médium artistique relativement nouveau. Il considérait que, étant une substance à séchage rapide, elle était plus adaptée que les peintures à l’huile traditionnelles pour représenter les paysages chauds et secs de Californie. Il a peint cette œuvre en agrafant directement la toile au mur de son atelier.

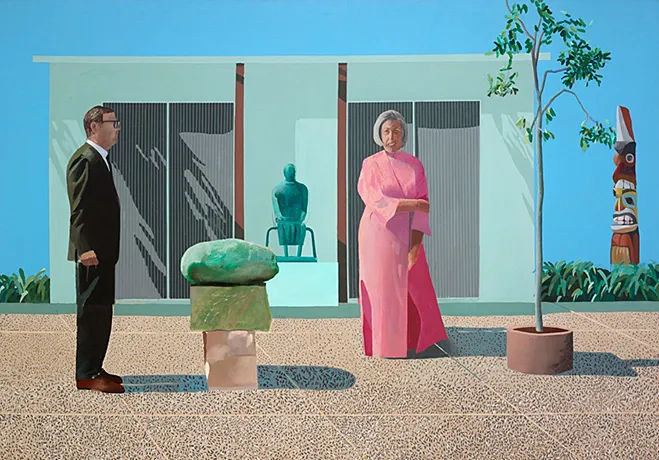

Collectionneurs américains (Fred et Marcia Weisman), 1968 : Bien que Hockney peigne une grande variété de sujets, certaines de ses compositions les plus magistrales sont ses portraits de la fin des années 1960. Ceux-ci offrent une vision unique, presque cinématographique, de l’état d’esprit et de la culture de cette décennie de transition dans l’histoire des États-Unis. On y voit Fred et Marcia Weisman, collectionneurs d’art et amis de Hockney, devant leur résidence, comme s’ils sortaient pour saluer un voisin. La palette éblouissante et saturée de Hockney imite la lumière du sud de la Californie. Les Weisman sont entourés de leurs précieux biens artistiques, parmi lesquels une imposante sculpture moderniste dans une niche et un totem qui semble être le troisième membre de la famille.

Chicago, The Art Institute.

L’humour imprègne tous les éléments de la composition de Collectionneurs américains. Le spectateur s’attend presque à voir les éléments verticaux — le couple rigide et ses possessions — décoller comme des vaisseaux spatiaux vers le ciel bleu. La menace surréaliste qui plane sur ce tableau souligne le lien constant entre l’art pop et les mouvements plus anciens. Il convient également de souligner la manière dont les poses transgressent les normes traditionnelles de genre. Marcia, une matrone à la silhouette voluptueuse vêtue d’une robe de chambre qu’elle tient d’un bras, montre ses dents et adopte une pose sensuelle à la fois élégante et provocante. Fred, l’homme de la maison, reste rigide, les poings serrés, et se retrouve littéralement marginalisé, poussé vers le côté gauche.

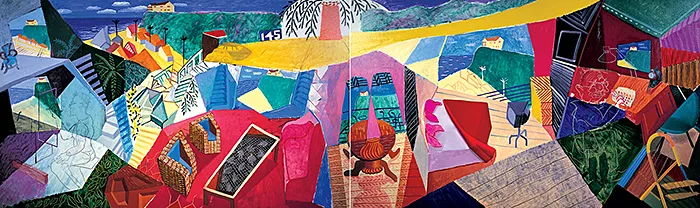

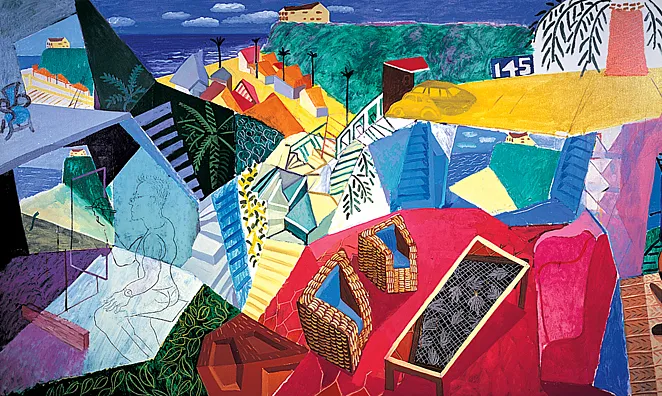

Une visite avec Christopher et Don, Canyon de Santa Monica, 1984 : Pour cette vue du « Canyon de Santa Monica », Hockney recourt au langage du cubisme, qui a fortement influencé son style artistique tout au long de sa vie en raison de sa profonde admiration pour l’œuvre de Picasso. Pour cette œuvre, il élargit le vocabulaire visuel cubiste en utilisant une riche palette de couleurs empruntée au mouvement pop art.

La composition mesure 1,80 m sur 6 m, une échelle habituellement réservée aux grands sujets historiques ou bibliques. Elle se compose de deux toiles placées côte à côte. Or, il s’agit d’un sujet habituellement réservé aux toiles plus petites : un intérieur domestique, dans lequel Hockney combine des représentations de la maison californienne avec vue sur la mer et des portraits de lui-même travaillant à gauche et à droite. Il n’existe aucune frontière architecturale ou picturale conventionnelle entre les différents éléments de la composition. Hockney utilise des aplats de couleur et de texture pour créer des espaces distincts.

Dans cette œuvre (Visite avec Christopher et Don, Santa Monica Canyon) Hockney utilise une perspective multiple, ce qui signifie qu’elle comporte plusieurs points de fuite qui s’étendent vers le spectateur plutôt que de converger vers un horizon lointain. Dans l’esprit du cubisme, Hockney offre plusieurs points de vue et élargit la perspective vers l’extérieur, entraînant le spectateur dans une scène si vaste qu’on a l’impression d’y pénétrer.

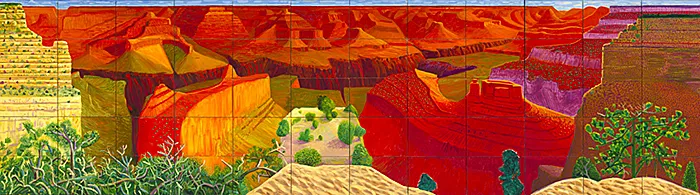

A Bigger Grand Canyon, 1998. Hockney a commencé à photographier le Grand Canyon en 1982, avec l’objectif de « photographier l’inphotographiable », c’est-à-dire l’espace. « Il ne fait aucun doute que l’émotion de se tenir au bord du Grand Canyon est spatiale. C’est le plus grand espace que l’on puisse contempler, et il a ses limites. » Peu d’artistes osent peindre le Grand Canyon. L’une des raisons est qu’il est si vaste, qu’aucun indicateur de profondeur, de distance ou d’échelle ne peut le rendre.

L’autre raison est que le peintre du XIXe siècle Thomas Moran a produit ce que beaucoup considèrent comme la version définitive : une toile spectaculaire et monumentale, si détaillée, si complète et si naturaliste qu’elle a établi une norme inégalée. Sans se laisser décourager par ce précédent et directement inspiré par la célèbre vue de Moran (« intrigué de voir comment un autre artiste avait abordé le même espace vaste et héroïque », selon le National Museum of American Art), Hockney a réalisé A Bigger Grand Canyon, une œuvre encore plus grande que la toile de Moran. Soixante petites toiles sont assemblées pour créer une seule grande vue ne représentant qu’une partie du canyon. Hockney se moque gentiment des touristes équipés d’appareils photo, des artistes avec leurs chevalets et de l’absurdité de vouloir capturer une expérience tridimensionnelle sur un plan bidimensionnel.

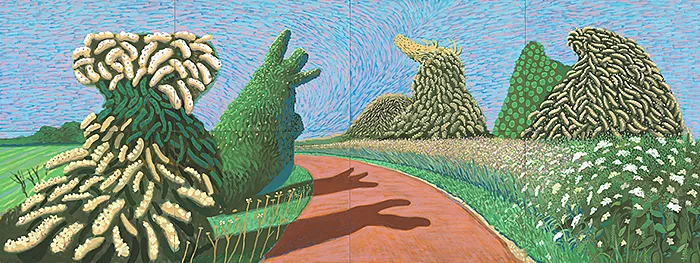

Winter Timber (Bois d’hiver), 2009. Bien que nombre des œuvres les plus célèbres de Hockney aient été inspirées par des photographies, celle-ci a été peinte face à son sujet, à l’angle d’une ancienne voie romaine du Yorkshire, près de sa ville natale. La palette de violets confère au paysage une allure à la fois contemporaine et intemporelle, telle un conte de fées généré par ordinateur. Il s’agit de l’une des plus grandes d’une série de bois et de « totems », comme Hockney appelle les souches d’arbres solitaires représentées dans ces œuvres. Tout au long de sa carrière, Hockney s’est attaché à revisiter la tradition, mais avec un recul quasi scientifique qui place le spectateur hors du centre.

Cette vue, réalisée sur quinze toiles, présente deux perspectives empruntant les deux sentiers forestiers. Le plan visuel présente ainsi deux points de fuite, rejetant la perspective unique qui caractérise l’art occidental depuis la Renaissance. Elle transgresse également la perspective unique de l’objectif, point d’observation qui définit désormais notre vision du monde en photographie. Les deux points de fuite du tableau sont dirigés vers nous, créant une sorte de double vision qui accentue l’effet kaléidoscopique et hallucinatoire de l’œuvre.

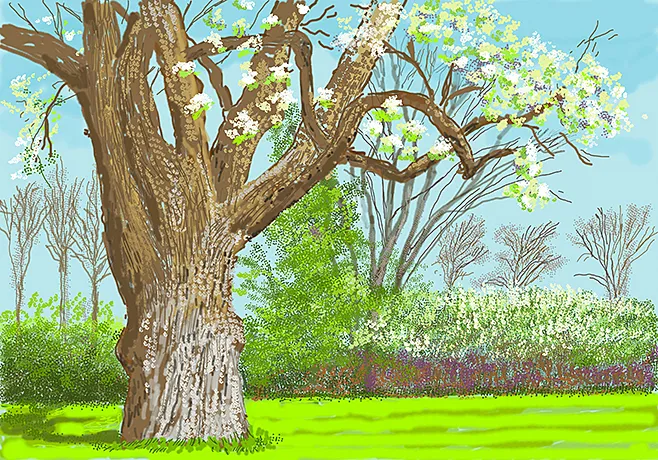

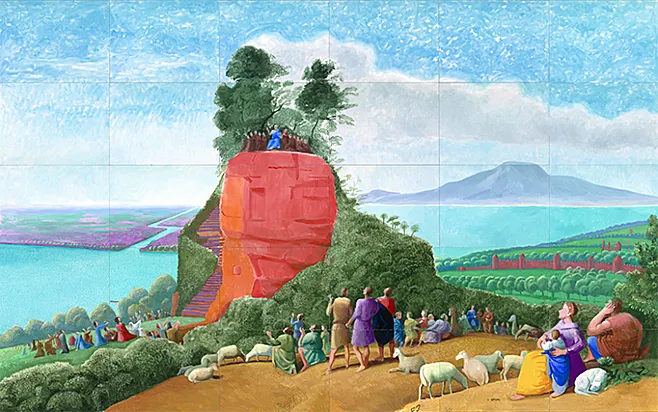

A Bigger Message, 2010. Créée relativement tard dans la carrière de Hockney, « Un Message plus Grand » est l’aboutissement d’une série d’œuvres inspirées par le Sermon sur la Montagne de Claude Lorrain, peint en 1656. Lorrain était l’un des héros de Hockney, un peintre paysagiste baroque français, connu pour avoir révolutionné le genre et fondé son travail sur l’observation. Claude a eu une influence majeure sur les paysages de Hockney. Pour créer ce tableau, Hockney a passé trois semaines à le nettoyer numériquement sur ordinateur. Ce processus lui a permis d’approfondir sa compréhension de la composition et de créer une peinture résolument contemporaine ; plutôt que de travailler d’après la réalité, ou même l’œuvre originale, son inspiration est venue d’une version modifiée et manipulée de l’œuvre du maître ancien.

David Hockney est pleinement conscient que de nombreux amateurs d’art désapprouveraient ce procédé, et il entend bien tourner en dérision la tradition. Cependant, il suit également les traces d’un autre « déserteur », Picasso, qui a peint des versions cubistes des Ménines de Vélasquez, en s’inspirant en partie de reproductions de journaux et de magazines. L’éloignement de l’original permet à l’artiste de créer sa propre vision de la scène. Hockney emprunte sa palette non pas à Claude Monet, mais au Pop Art et à ses propres représentations antérieures de paysages californiens et du Yorkshire. Il met davantage l’accent sur les figures humaines au premier plan et représente la montagne comme un rocher rouge surdimensionné, conférant à la scène une forte dimension dramatique absente de l’œuvre originale.

Bibliographie

- David Hockney. Savoirs Secrets. Thames Hudson, 2021

- Catherine Cusset. Vie de David Hockney. Gallimard, 2025

- David Hockney. My Window. Taschen, 2025

- Hans Werner Holzwarth. David Holckney. Une chronologie. Taschen, 2021