Le modernisme de Felix Vallotton

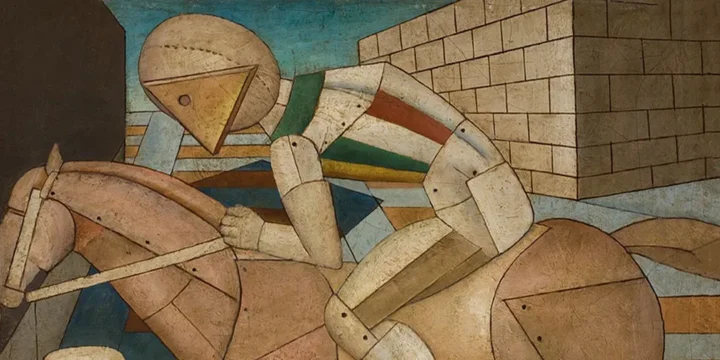

N’ayant jamais atteint les sommets de la célébrité de certains de ses contemporains avant-gardistes, mais en développant son propre style, à Félix Vallotton (1865-1925) l’histoire le considère aujourd’hui comme l’un des artistes les plus originaux de son époque. Son statut repose sur une œuvre qui comprend des portraits, des gravures satiriques, des récits d’intérieur, des paysages et des natures mortes. Ses premières gravures attirent l’attention de Pierre Bonnard et d’Édouard Vuillard, qui l’invitent à rejoindre le groupe des Nabis. Bien qu’il ne se soit jamais vraiment établi comme membre des Nabis, son affiliation au groupe l’a mis en contact avec un cercle de bohémiens littéraires. Grâce à ces nouvelles associations, il a pu tracer un chemin plus singulier qui l’a fait connaître par une collection de gravures sur bois satiriques pour des revues d’avant-garde. Au fur et à mesure que sa carrière évolue, Vallotton tourne de plus en plus son regard serein vers la peinture. Transférant la technique de sa gravure à sa peinture, sa vision distinctive offre un équilibre subtil entre les techniques réalistes et symbolistes, ce qui permet à nombre de ses œuvres de maturité de transmettre un sentiment palpable d’inquiétude psychologique.

Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds.

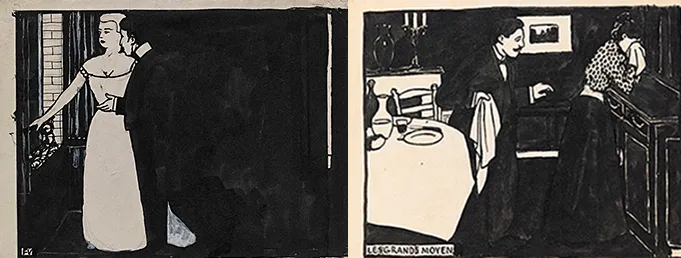

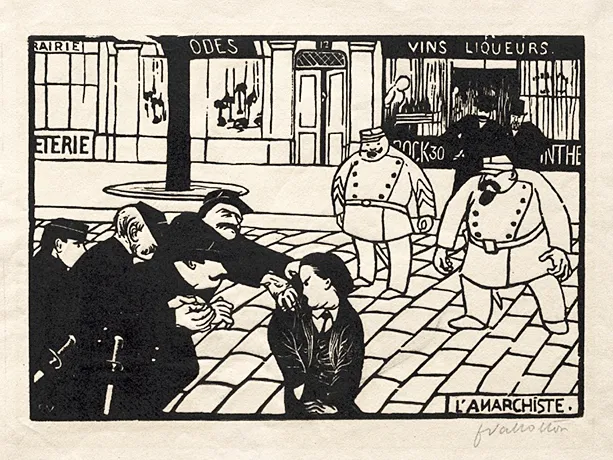

Félix Vallotton était célèbre pour un album de 10 gravures intitulé « Intimités », une collection de vignettes domestiques décrivant des liaisons intimes entre couples bourgeois. En dévoilant les mœurs interdites de la vie privée bourgeoise, Vallotton a, selon des historiens comme Merel van Tilburg, aligné l’art sur la littérature de la fin du XIXe siècle, de la même manière que les commentaires sur les pulsions cachées de la psyché humaine anticipaient la naissance imminente de la psychanalyse. En créant certaines des images les plus visuellement distinctives et les plus satiriques de la vie parisienne du début du siècle, Vallotton a mérité le titre de plus grand graveur de sa génération. Reconnu pour avoir relancé l’art de la gravure sur bois, il s’est inspiré des traditions de la gravure sur bois japonaise Ukiyo-e, réalisée par des artistes du XVIIIe siècle tels que Katsushika Hokusai et Utagawa Hiroshige, pour créer des récits politiques mordants dont l’effet était renforcé par le contraste audacieux de l’encre noire sur le papier blanc.

La Royal Academy de Londres l’a qualifié de « peintre de l’inquiétude ». Un titre que Vallotton aurait pu apprécier, lui qui préfère peindre « des gens pondérés mais qui ont au fond d’eux un vice inavoué »… un état d’esprit, reconnaissait-il volontiers, « que je partage ».

Félix Vallotton : Enfance et éducation

Félix Edouard Vallotton est né en 1865 dans une famille protestante modeste vivant à Lausanne, sur les rives du lac Léman. Le père de Félix, Alexis, tenait une épicerie et un magasin de bricolage, et devait plus tard prendre la direction d’une chocolaterie. Sa mère, Mathilde, descendait d’une lignée de fabricants de meubles. Le jeune Félix est un garçon délicat et sensible et, en raison des épidémies de variole qui frappent l’Europe, il passe de longues périodes enfermé dans la maison familiale. Outre les matières scolaires, dont le grec et le latin, il s’adonne au dessin et à la peinture (une passion sans doute nourrie par ces périodes d’enfermement prolongé) et suit des cours de dessin après l’école avec le peintre Jean-Samson Guignard. C’est au cours de ces séances qu’il démontre pour la première fois son talent précoce pour dépeindre des sujets avec une précision troublante.

Lausanne, Cantonal Museum of Fine Arts.

Après avoir obtenu son diplôme au Collège Cantonal en 1882, Vallotton, âgé de seize ans, persuade son père de l’emmener à Paris afin qu’il puisse en apprendre davantage sur la poursuite d’une carrière de peintre. Il avait réussi le concours d’entrée à l’École des Beaux-Arts, mais opta plutôt pour l’Académie Julian, plus décontractée, parce qu’elle mettait l’accent sur « l’art réel » et le « naturalisme » et proposait des cours de lithographie et d’autres formes d’estampes. Félix Vallotton a étudié avec trois grands peintres figuratifs français : Jules Joseph Lefebvre, Guillaume Bouguereau et Gustave Boulanger. Vallotton passe une grande partie de son temps libre au Louvre et se passionne pour les œuvres des maîtres de la Renaissance, ainsi que pour Goya, Manet et Ingres. Pendant son séjour à l’Académie, Vallotton se lie d’amitié avec le graveur polonais Félix Jasinski et le peintre et graveur Charles Maurin. Vallotton peint le portrait de Jasinski et ce dernier lui rend la pareille en lui enseignant l’art de la gravure. Les deux hommes travailleront ensemble sur de nombreux projets futurs.

Première période

En 1887, Félix Vallotton prend ses distances avec la prestigieuse Académie Julian après que ses portraits réalistes ont été critiqués par son ancien partisan, Lefebvre. Malgré son éducation suisse conservatrice et un manque de moyens contraignant, il s’immerge dans la vie parisienne. Maurin avait introduit son ami dans les lieux bohèmes de Montmartre où il rencontra Henri Toulouse-Lautrec au cabaret Le Chat Noir. Félix Vallotton s’installe dans le quartier des artistes de Montparnasse où il se rapproche de Toulouse-Lautrec et de la culture de la bohème parisienne. Pour joindre les deux bouts, il commence à vendre des gravures de dessins qu’il a faits de Rembrandt et de Millet, travaille à temps partiel comme restaurateur dans une galerie d’art et, en 1890, commence à rédiger des critiques d’art pour la Gazette suisse de Lausanne (un poste qu’il conservera jusqu’en 1897). Son aventure parisienne est interrompue par une fièvre typhoïde, suivie d’une période de profonde dépression, qui le ramène en Suisse pour se ressourcer. En 1892, Vallotton rencontre la couturière française Hélène Chatenay avec laquelle il entretiendra une relation jusqu’en 1899. Il gagne également de l’argent grâce à des commandes de portraits. Un grand nombre de ses commandes parisiennes ont été obtenues par l’intermédiaire d’ex-patriotes suisses vivant dans la capitale française. L’un de ces amis est l’artiste suisse Ernest Biéler, qui persuade sa connaissance, Auguste de Molins, d’écrire une lettre d’introduction au nom de Vallotton à Renoir et Degas.

New York, Metropolitan Museum.

Le tableau La Malade de 1892 a à la fois la clarté vive et la composition formelle d’un tableau des vieux maîtres hollandais et l’atmosphère d’une pièce de théâtre. Une servante apporte un verre à sa patronne malade – pour laquelle la maîtresse de Vallotton, Hélène Chatenay, a posé – qui tourne le dos au spectateur. Au mur est accrochée une gravure de la Vierge à l’Enfant de Gustave Doré. Le tableau est clairement ancré dans les traditions du réalisme, mais il reste quelque chose d’étrangement déconcertant. La servante semble poser pour l’artiste au lieu de s’occuper de son patient, et la courbe du tapis ainsi que l’écran empiétant sur la gauche, ajoutent à son aspect inquiétant et claustrophobique. La Malade est peut-être l’aboutissement final du premier style réaliste de Vallotton avant qu’il ne commence à introduire dans sa peinture le style simplifié qu’il expérimentait déjà dans ses gravures sur bois.

Le catalogue des œuvres de Vallotton a commencé à répertorier ses gravures à partir de 1887 et, dans une lettre adressée à ses parents à la fin de l’année 1889, il leur a annoncé qu’il avait commencé à travailler sur des commandes pour un éditeur. Il gagne bien sa vie grâce à son travail de graveur et, en 1891, ses gravures sur bois dépassent le nombre de peintures répertoriées dans son catalogue personnel orientés vers la satire sociale et les intérieurs confinés.

Période de maturité

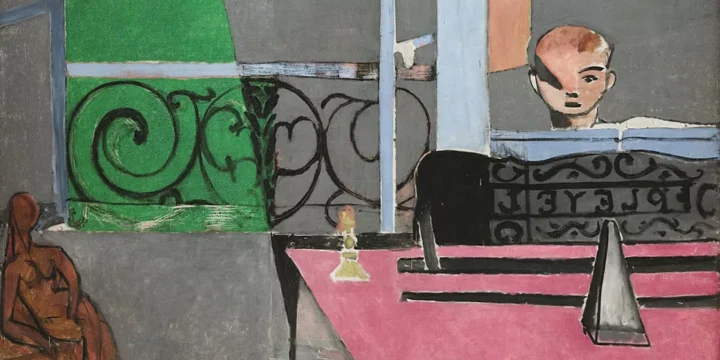

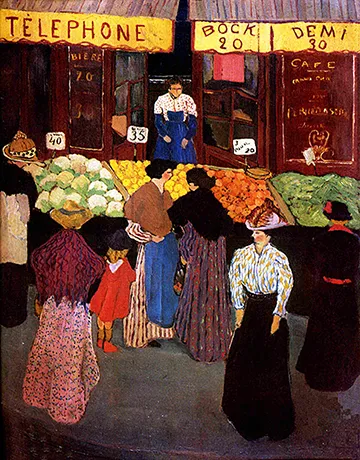

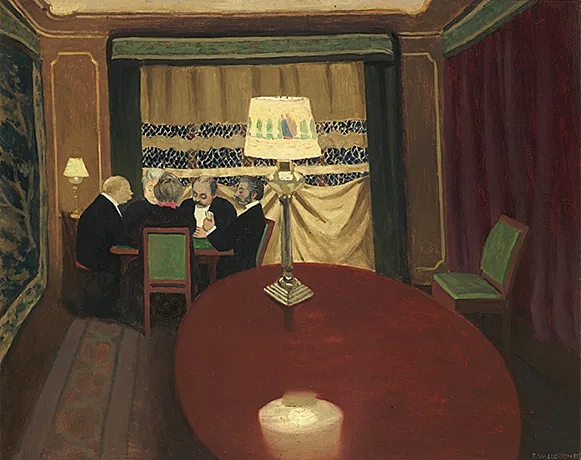

Félix Vallotton crée ses œuvres à une époque tumultueuse pour une ville qui se lance à corps perdu dans la modernité. L’assaut contre la tradition a suscité des sentiments de désillusion et de malaise, en particulier au sein de la classe bourgeoise conservatrice. À une époque où l’on s’intéressait tant au nouveau visage de la ville, Vallotton a fait preuve de clairvoyance en portant son attention sur les mondes intérieurs. Comme l’a fait remarquer une critique d’art, « pour Vallotton […] la scène d’intérieur semble subvertir notre attente de contrôle, d’être « chez soi » dans sa propre résidence. Au lieu de prendre la pose, de regarder la toile et de s’asseoir fermement pour un portrait, les personnes de la bourgeoisie dans les images de Vallotton sont prises au dépourvu, sans pose et sans préparation. Ils sont capturés au milieu d’une conversation, d’un rendez-vous galant ou d’une tromperie. Leur monde intérieur est fait de mensonges, de tensions et de déconnexions. Vallotton semble utiliser l’espace intérieur comme une scène dans laquelle entrer dans la peau de l’étalage somptueux de la richesse et de la gentillesse de la société parisienne. Il suggère que derrière les étalages soigneusement orchestrés de la vie bourgeoise se cache une réalité disloquée, troublante et fracturée ».

Grâce à sa maîtrise croissante de la gravure sur bois et à son sens aigu du style graphique, Félix Vallotton devient très recherché par une nouvelle vague de revues françaises, désireuses de recruter un artiste partageant leurs sympathies libérales, parfois anarchistes. Des revues telles que Le Courrier Français, Le Rire, Le Cri de Paris et L’Escarmouche rémunèrent bien leur illustrateur vedette pour ses illustrations acerbes et pleines d’esprit. Vallotton a également exposé à l’inimitable Salon de la Rose-Croix, une galerie dirigée par une association d’adeptes de la Rose-Croix qui refusait l’art classique et les impressionnistes en faveur de leurs propres préférences spiritualistes et symbolistes. Il y expose son portrait sur bois du poète Paul Verlaine (qui était présent), l’un des nombreux portraits littéraires qu’il a réalisés de personnalités telles que Poe, Dostoïevski, Stendhal et de contemporains tels que Mallarmé et Rimbaud. Cependant, Vallotton ne s’intègre pas facilement au groupe et n’expose qu’une seule fois avec lui.

En avril 1898, Félix Vallotton expose à la galerie d’Ambroise Vollard, l’influent marchand qui soutient Cézanne, Renoir, Picasso et de nombreux autres artistes en devenir. L’année suivante, un changement majeur se produit dans la vie de Vallotton lorsqu’il épouse Gabrielle Rodrigues-Henriques, veuve et mère de trois enfants, qui est la fille d’Alexandre Bernheim, un important photographe et marchand d’art. Dans une lettre à son frère, il écrit : « Une grande nouvelle qui va vraiment te surprendre : Je vais me marier. Je vais épouser une dame que je connais et que j’apprécie depuis longtemps […] Elle a suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, et avec ce que je pourrai gagner, nous nous en sortirons très facilement. De plus, la famille s’occupera des enfants et sera, j’en suis sûr, d’une grande aide pour ma carrière. Ce sont des marchands d’art importants ».

Félix Vallotton ne dépendant plus des illustrations de magazines pour ses revenus, le critique Julius Meier-Graefe observe que « la peinture est sa phase finale » et que ses gravures sur bois peuvent être considérées comme une « période préparatoire » au cours de laquelle « il a exploré tout ce qu’il souhaitait maintenant incorporer dans sa peinture ». Ayant laissé derrière lui son style de vie bohème pour revenir à un style plus proche de son éducation, Vallotton est devenu membre d’une famille de l’establishment français, qu’il avait auparavant attaquée, et ses tableaux sont désormais peuplés des personnages de sa nouvelle vie. Son nouveau statut s’accompagne de l’essor attendu de sa fortune artistique. En 1903, Vallotton expose à la Sécession de Vienne et y vend un certain nombre de tableaux. La même année, le gouvernement français achète pour la première fois une de ses œuvres pour le musée du Luxembourg. Son mariage lui permet également d’accéder à l’une des galeries les plus importantes de Paris, la Galerie Bernheim-Jeune, propriété de la famille de sa femme. Elle lui accorde deux expositions personnelles au cours desquelles il vend un total de 13 tableaux.

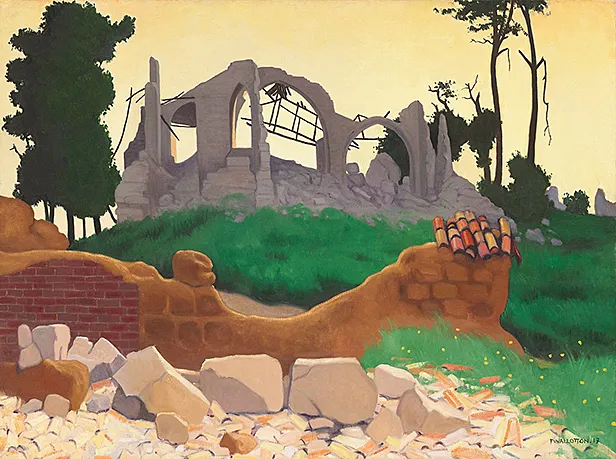

Malgré une mauvaise fortune critique, le gouvernement français offre à Vallotton la Légion d’Honneur en 1912, qu’il refuse (comme Bonnard et Vuillard avant lui). Deux ans plus tard, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il est considéré comme trop âgé pour servir. Vallotton est profondément affecté par les reportages sur la dévastation et les pertes humaines et, en 1915, il revient à la gravure sur bois pour une série intitulée C’est la guerre !, sa toute dernière série d’estampes. À la demande du gouvernement français, il parcourt les champs de bataille de la région de Champagne et peint les effets destructeurs de la guerre sur les bâtiments civils et les églises. En 1917, il publie également un essai, « Art et Guerre », dans Les Écrits nouveaux, dans lequel il décrit les difficultés à saisir les réalités de la guerre à travers l’art.

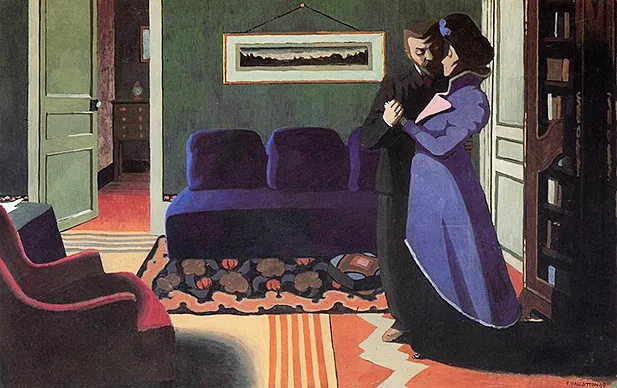

Félix Vallotton : La Visite

Dans la somptueuse scène de ménage du tableau La Visite de 1899, Félix Vallotton laisse entrevoir un moment privé, peut-être une rencontre clandestine entre un homme et une femme dans un salon parisien. Les verticales et horizontales marquées de la pièce donnent à l’image l’impression d’un décor de théâtre. Le velours rembourré des meubles se retrouve dans les contours du manteau de la femme, tandis qu’une ombre sinueuse s’étend du noir du costume de l’homme jusqu’au mur. Une porte est ouverte sur une autre pièce, probablement une chambre à coucher adjacente, ce qui suggère les intentions illicites du couple. La Visite c’est l’une des nombreuses images que Vallotton a peintes de moments intimes entre des hommes et des femmes, parfois dans des restaurants, parfois au théâtre, et qui suggèrent souvent la séduction ou la contrainte, mais rarement le romantisme ou l’amour. Un critique, Octave Mirbeau, a décrit comment « les personnages ne se contentent pas de sourire et de pleurer, ils parlent […] ils expriment avec force, avec l’éloquence la plus émouvante, quand c’est Monsieur Vallotton qui les entend parler, leur humanité et le caractère de leur humanité ». Vallotton lui-même parle de quelque chose de mystérieux qui se cache sous la surface de sa peinture : « Je crois que je peins pour des gens qui sont pondérés mais qui ont au fond d’eux un vice inavoué », a-t-il déclaré. « En fait, j’aime cet état que je partage ».

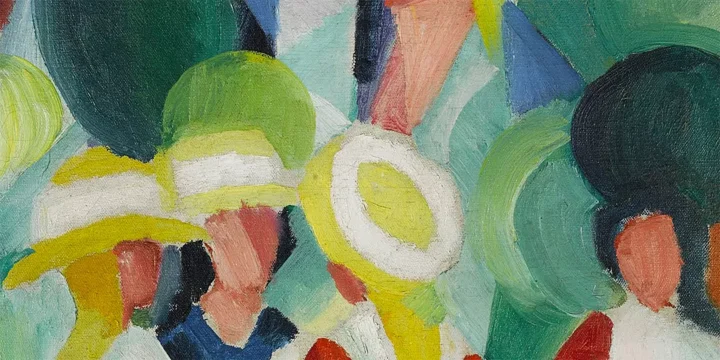

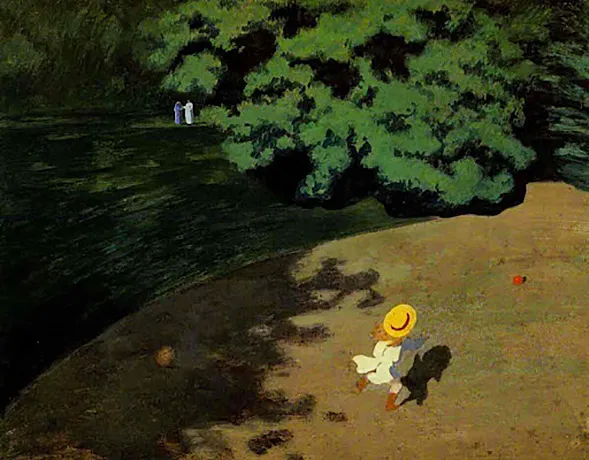

Félix Vallotton : Le Ballon

Le tableau Le Ballon est l’une des œuvres les plus connues de Vallotton et a été réalisée alors qu’il était encore proche des Nabis. En effet, la vue en plongée de personnages dans des parcs, des jardins ou d’autres lieux publics est une caractéristique des tableaux de Bonnard et Vuillard. Sur ce thème, Vallotton propose un point de vue élevé sur un enfant dont le visage est caché par un chapeau jaune à larges bords, orné d’un ruban rouge, sous lequel s’échappe une tignasse de cheveux blonds. Les bottes de l’enfant sont d’une couleur orange terne, tandis que la blouse blanche flottante traîne derrière l’enfant dans le vent, soulignant le rythme de course auquel il ou elle poursuit la balle rouge. Par rapport à l’étendue fauve du sol et à l’ombre profonde projetée par les arbres (sous lesquels se trouve ce qui semble être une deuxième balle, de couleur marron clair), l’enfant apporte une touche de lumière vive, comme s’il était poursuivi par l’ombre sombre. De l’autre côté du lac, notre regard est attiré par deux silhouettes pâles qui se tiennent côte à côte, l’une vêtue de bleu, l’autre de blanc. La taille réduite des deux femmes suggère qu’elles se tiennent à l’arrière-plan, mais le plan de l’image est plat et frontal, interrompu par la courbe diagonale du lac.

Comme la plupart des Nabis, Félix Vallotton admirait les gravures sur bois japonaises et en a adapté de nombreux thèmes et conventions stylistiques. Mais contrairement aux images de jardins publics de Vuillard et de Bonnard, Vallotton n’a pas décoré chaque vue avec des motifs ornementaux. Il a réduit plutôt qu’augmenté les éléments visuels, et a lissé la peinture pour en faire un matériau parallèle à la réalité. C’est un plaisir citadin pour la progéniture de la bourgeoisie, ce jeu de balle solitaire, et l’on peut difficilement imaginer un passe-temps moins turbulent ou moins agréable.

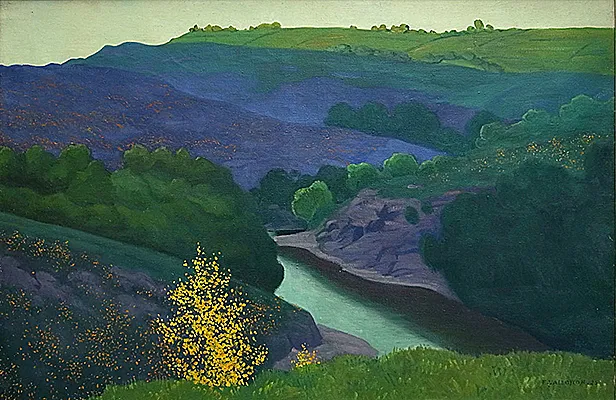

Les paysages de Vallotton

Dans les dernières années de sa vie, Félix Vallotton s’est retiré de la vie publique en raison de ses problèmes de santé. Il continue cependant à peindre, se concentrant désormais principalement sur les paysages et les natures mortes. Créés dans l’atelier à partir de croquis et de photographies, les paysages possèdent une tranquillité presque hypnotique. « Je voudrais pouvoir recréer des paysages uniquement à l’aide de l’émotion qu’ils ont provoquée en moi », écrit l’artiste en 1916, « quelques grandes lignes évocatrices, un ou deux détails, choisis sans se soucier de l’heure ou de la lumière ». L’auteur français Mathias Morhardt ajoute : « Dans son interprétation de la nature, il en recherchait les aspects les plus subtils : couleurs douces et mélancolie dissimulée ».

Félix Vallotton a 48 ans lorsque la guerre éclate et il se sent inutile en apprenant qu’il est trop vieux pour servir son pays d’adoption (il est devenu citoyen français en 1900). Il est profondément marqué par la violence des reportages qui reviennent du front et, après la victoire française de Verdun en 1916, Vallotton écrit : « De toute cette horreur se dégage une noblesse parfaite ; nous devenons vraiment fiers d’être du côté de l’humanité, et quoi qu’il arrive, le nom français rajeunit d’un éclat inconnu jusqu’à présent ». Les paysages de Vallotton possédaient une inquiétante étrangeté qui aurait pu anticiper les surréalistes. Avec leurs contours audacieux, leurs couleurs aplaties et leurs silhouettes, des images telles que Les gerbes (1915) et L’église de Souain en silhouette (1917) restent parmi les méditations symboliques les plus émouvantes sur les effets de la Grande Guerre.

L’héritage de Félix Vallotton

L’observation froide et détachée de la vie par Vallotton et l’inquiétude psychologique de ses sujets permettent d’établir des similitudes avec les peintures et les gravures d’Edvard Munch, d’Edward Hopper et même du surréaliste René Magritte. Il existe également de fortes résonances avec la vision cinématographique de l’expressionniste allemand Fritz Lang, avec son utilisation frappante des ombres en clair-obscur, et avec les intérieurs domestiques froids et les espaces inquiétants d’Alfred Hitchcock, qu’il a remplis de personnages mystérieux et sinistres. Les critiques et historiens d’art ont attribué à Vallotton le mérite d’avoir redonné vie à l’art moribond de la gravure sur bois, adopté à partir de 1905 par des artistes expressionnistes tels que les Allemands Erich Heckel et Ernst Ludwig Kirchner. En effet, depuis l’intervention de Vallotton, le statut de la gravure sur bois a été accepté comme un moyen d’expression légitime pour les artistes modernes.

Bibliographie

- Brune Delarue. Félix Vallotton : Les paysages de l’émotion. Seuil, 2013

- Nathalia Brodskaïa. Félix Vallotton. Parkstone International, 2024

- Collectif. Félix Vallotton. 5 Continents, 2019

- Jean-Jacques Breton. Felix Vallotton : Il fut lui-même. Hugo Image, 2013