Le purisme : Après le cubisme.

Dix ans après que le cubisme a bouleversé le monde de l’art avec sa déconstruction du sujet en formes géométriques simples et en plans imbriqués, Edouard Jeanneret (connu sous le nom de l’architecte moderne Le Corbusier) et Amédée Ozenfant ont modifié son lexique pour l’appliquer à la peinture et à l’architecture françaises. Ils ont inventé cette nouvelle variante, le purisme, qui, dans sa fonction la plus élémentaire, proposait un nouveau type d’art dans lequel les objets étaient représentés comme des formes puissantes dépourvues de tout détail superflu. Ils publient cette théorie dans leur livre Après le Cubisme (1918). Comme le mouvement s’est formellement développé dans la période qui a suivi la Première Guerre mondiale, il est également considéré comme faisant partie du classicisme de l’entre-deux-guerres, un mouvement qui mettait l’accent sur les principes classiques en tant que « retour à l’ordre » des forces sociales et culturelles.

Le purisme réduit le sujet aux relations entre les angles et les formes géométriques, accentuées par la couleur pour obtenir un effet unifié. Ces formes « pures » étaient composées de leurs qualités intrinsèques et dépourvues de toute signification représentative. Cette tendance s’est infiltrée dans tous les aspects de l’art, y compris la peinture, le design et l’architecture. Parallèlement à l’avènement de la technologie et de l’ère de la machine, les artistes puristes ont cherché à conférer une qualité intemporelle aux sujets mécaniques et industriels. Cela a influencé les œuvres dans lesquelles les formes se rapportaient à des formes anciennes et classiques, sans décoration ou ornementation supplémentaire.

Purisme et nature morte

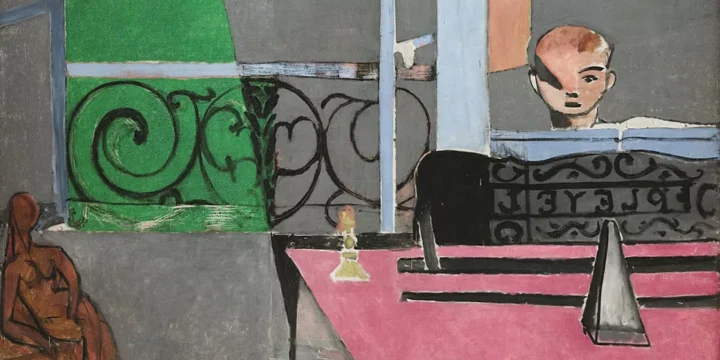

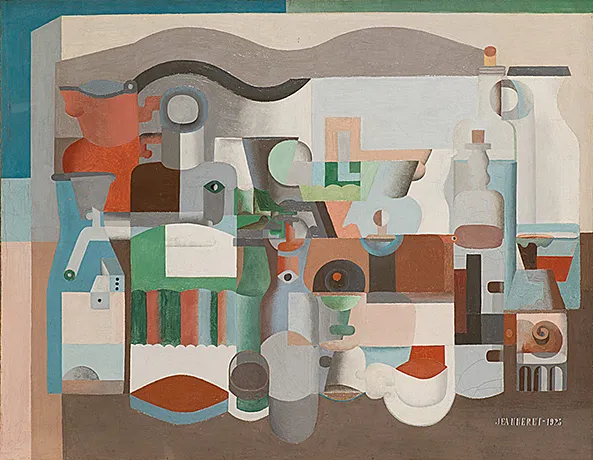

La nature morte est devenue une forme populaire d’articulation des philosophies puristes. Dans ce genre, les artistes prenaient des objets types, ou des objets quotidiens de leur propre environnement, et les réduisaient à des formes esthétiquement agréables qui soulignaient la beauté simple du monde moderne. Dans Nature morte de 1920, Le Corbusier présente un certain nombre d’objets, dont un instrument à cordes, deux bouteilles, une pile d’assiettes blanches et un entonnoir, disposés dans une composition ordonnée pour souligner la solidité des formes élémentaires. Ces objets, provenant de la cuisine, du salon et des installations d’un bâtiment, sont représentés sans aucun détail superflu afin de créer une esthétique moderne qui reflète à la fois la fonctionnalité et la rationalité de l’environnement. Le tableau est unifié par sa structure architecturale, les rectangles des murs et de la fenêtre à l’arrière-plan étant repris au premier plan avec le volume serein d’un bloc de construction en bas au centre de la toile. Le tableau incarne ce que l’historien de l’art Kenneth Frampton a appelé « l’éthique iconique » du purisme. Les objets deviennent dignes, voire majestueux, traduisant l’opinion de l’artiste selon laquelle les productions de masse du monde moderne sont esthétiquement belles.

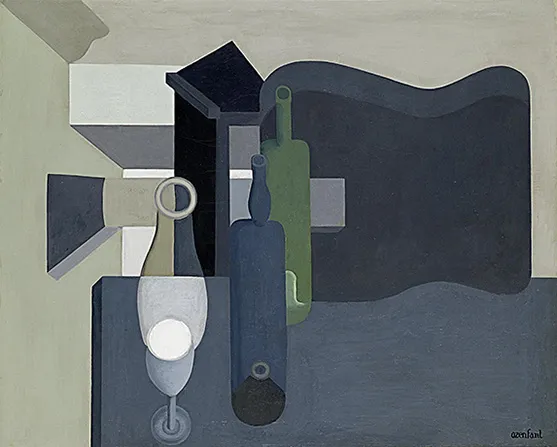

La palette, comme l’a écrit le critique d’art Christopher Knight, est « également dérivée du cubisme… La ligne est plutôt élevée, dans des formes dont la netteté est renforcée par des bords tranchants, des courbes claires et des plans de lumière clairs. La vie des sens est supplantée par la vie de l’esprit ». Les peintures de Le Corbusier ont été principalement étudiées, note Knight, comme des « excursions théoriques dans un territoire qui trouverait son expression la plus convaincante dans le monde de l’architecture ». Amédée Ozenfant dans le tableau Nature morte au verre de vin rouge de 1920-21, met en valeur quelques objets, une caisse de guitare, un manche d’instrument de musique et trois bouteilles sur un fond de plans gris, blanc et rouge, reflète l’importance accordée par le purisme à la solidité et à la simplicité des éléments formels. Contrairement aux natures mortes traditionnelles, qui comprenaient souvent des plantes, des fleurs et des formes organiques, cette œuvre se concentre sur un environnement entièrement industriel. La bouteille sombre et le verre clair au premier plan sont représentés de profil tandis que leurs ouvertures sont montrées de haut, un traitement cubiste transformé en l’accent du purisme sur la géométrie dans les cercles répétitifs.

Collection particulière.

Le purisme rejette l’embellissement excessif qui est la signature de la notion bourgeoise de beauté de la société de l’époque. Le mouvement, et en particulier le plaidoyer de Le Corbusier en faveur de la simplification et de la modulation des formes, influencera des générations d’artistes et d’architectes intéressés par la production de masse et l’ordre classique dans l’art, la construction, le design et même la création de plans de ville.

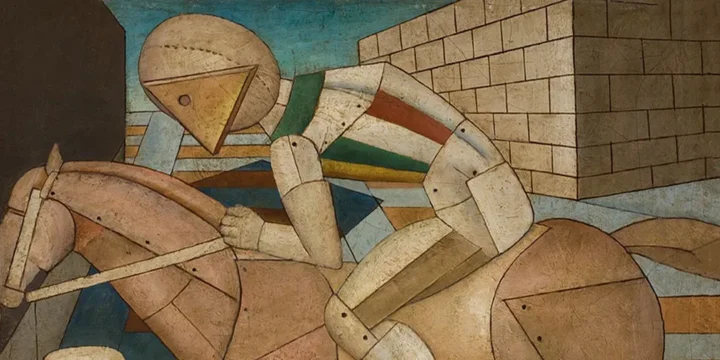

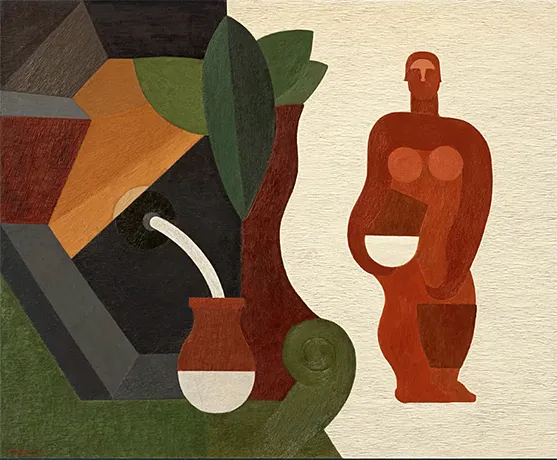

La nature morte est le sujet principal d’Ozenfant et de Le Corbusier, qui composent des images d’une variété d’objets ordinaires, des assiettes de cuisine aux tubes à essai scientifiques, disposés comme des formes volumétriques et géométriques. La peinture de la forme humaine de Fernand Léger a ajouté un nouveau sujet au mouvement, et son traitement géométrique et mécanisé a transformé le mode figuratif. Contrairement aux deux fondateurs qui mettent l’accent sur une sorte d’ordre calme, Léger introduit ce qu’il appelle « la loi des contrastes », comme il l’écrit en 1923 : « Je regroupe des valeurs contraires ; des surfaces planes opposées à des surfaces modelées ; des figures volumétriques opposées aux façades planes des maisons ; des volumes moulés de panaches de fumée opposés aux surfaces actives de l’architecture ; des tons purs et plats opposés à des tons gris et modulés, ou l’inverse ».

La première exposition personnelle de Juan Gris à la Galerie de l’Effort moderne en 1919 lui a valu d’être surnommé le « plus pur » des cubistes, car il mettait l’accent sur une composition géométrique, où les éléments étaient aplatis en un plan unificateur, et il a par la suite exposé avec les puristes. Dans la nature morte Bouteille et Compotier montre un certain nombre d’objets, dont une bouteille, un verre et une coupe de fruits situés sur un piédestal, disposés sur les plans géométriques entrecroisés d’une table. Les teintes reflètent la palette de couleurs du cubisme synthétique, avec des tons chauds, rouge, jaune et brun contrastant avec des verts et des bleus plus froids. Employés sur de larges surfaces délimitées comme s’il s’agissait de découpes, les champs de couleurs créent un effet graphique audacieux qui suggère également le collage. Les relations entre les angles et les formes géométriques occupent le devant de la scène et sont soulignées par la couleur. L’interaction vibrante entre les objets reflète le café en tant que lieu de relations sociales. Bien qu’il ne soit pas complètement identifié au mouvement puriste, le développement par Gris de ses œuvres cubistes vers 1920 et au-delà l’a conduit à exposer avec le mouvement.

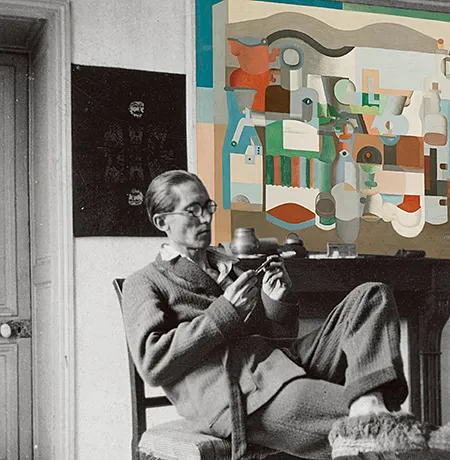

Amédée Ozenfant

En 1915, Amédée Ozenfant (1886-1966), qui deviendra le principal théoricien et pionnier du purisme, fonde la revue L’Élan avec Guillaume Apollinaire et Max Jacobs. L’année suivante, alors qu’il dirige la revue, il commence à formuler les concepts du purisme dans des articles, notamment dans son essai de 1916 intitulé Notes sur le cubisme. Il critique le cubisme dans un certain nombre d’œuvres, comme l’écrit l’historien de l’art Kenneth Silver : « Les voies et moyens du cubisme sont destinés à paraître dépassés : à l’indétermination, à la simultanéité, à la mutabilité du temps et de l’espace, les puristes substitueront quelque chose de stable et de durable ». En 1917, Ozenfant rencontre à Paris l’architecte et peintre Charles-Édouard Jeanneret, plus tard connu sous le nom de Le Corbusier, dont les idées poussent l’architecte à se tourner principalement vers la peinture de 1918 à 1922. Travaillant en étroite collaboration dans l’atelier d’Ozenfant, les deux artistes s’efforcent d’aligner chaque aspect de leur pratique artistique sur les principes du purisme, qui prône des formes élémentaires dépourvues de détails, tout en se débarrassant de tout élément étranger. Ils ont été particulièrement influencés par l’œuvre de Paul Cézanne, écrivant : « Cézanne a dit, après que tous les grands maîtres l’aient connu : Tout est sphères et cylindres ».

Le premier chef-d’œuvre puriste d’Ozenfant est le tableau La Carafe (1918). Son zèle pour le purisme a également influencé le peintre russe Serge Charchoune, qui a déclaré à propos de sa première rencontre avec l’esthétique d’Ozenfant : « Je crois que je n’en suis pas sorti en un seul morceau ! » Plus tard, Ozenfant décrira son engagement envers les idéaux puristes comme sa « période de nettoyage par le vide ». Selon Carol Eliel, historienne de l’art contemporain et commissaire d’exposition, « c’est la métaphore parfaite pour cette sensibilité. Les artistes essayaient vraiment de réduire, d’éplucher et de se débarrasser de l’excès et ils ne faisaient aucune distinction entre l’art, l’architecture, le design et l’urbanisme. Tout existait dans une totalité ».

Washington, National Gallery of Art.

De courte durée, le purisme a atteint son apogée au Pavillon de l’Esprit Nouveau de Le Corbusier, construit en 1925 pour l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels à Paris (l’exposition était très grande, et ironiquement, elle a marqué la naissance du mouvement Art Déco). Capsule temporelle parfaite du mouvement, l’exposition présentait Le Corbusier, Ozenfant, Fernand Léger, ainsi que les cubistes Juan Gris et Jacques Lipchitz, après quoi Ozenfant et Le Corbusier mirent fin à leur partenariat.

Edouard Jeanneret, Le Corbusier

Avant de changer de nom, les contributions de Edouard Jeanneret (1887-1965), connu sous le nom de l’architecte moderne Le Corbusier au purisme ont été influencées par ses études à Munich au Deutscher Werkbund (1910-11). Il y rencontre les idées du Jugendstil tardif de Hermann Muthesius, qui prône la Typsierung, ou typification, c’est-à-dire l’utilisation de modèles standardisés qui seraient à la fois adaptés à la production de masse moderne et refléteraient un style allemand unique. Pendant ses études au Werkbund, il est également influencé par le travail de Bruno Paul, qui développe alors ses Typenmöbel, ou « meubles typiques », où des éléments préfabriqués peuvent être assemblés pour créer divers meubles. Par la suite, Jeanneret fait son apprentissage auprès de Peter Behrens, directeur artistique de l’entreprise allemande d’électricité AEG et pionnier du design moderniste et industriel. Le purisme s’inspire à la fois du Werkbund, qui prône une « œuvre d’art totale » et un design qui s’applique à tous les arts, à l’urbanisme et à l’architecture, et de l’« esthétique de la machine » de Behrens. En 1923, Jeanneret avait cimenté cette notion en changeant définitivement de nom pour devenir Le Corbusier, reflétant ainsi sa nouvelle orientation vers l’architecture et son abandon de la peinture. Ce nom, ambigu, provient du mot français signifiant « corbeau ».

En 1925, à l’exposition parisienne des Arts décoratifs, Le Corbusier construit le Pavillon de l’Esprit Nouveau. Le bâtiment, un cube blanc surélevé sur des colonnes, ou pilotis, avec une entrée en atrium incarne les idées que l’architecte a exprimées dans un certain nombre d’articles publiés en 1923-1924. À une époque de crise du rationalisme et de révision de ses modes linguistiques et expressifs, le travail de Le Corbusier constitue l’une des références les plus fécondes, qui influencera profondément des générations entières d’architectes.

Développements ultérieurs – Après le purisme.

Le purisme en tant que mouvement a pris fin en 1925, bien que l’utilisation par Fernand Léger de formes cylindriques ait influencé la sculpture, comme en témoigne l’œuvre d’Henry Moore, ainsi que les peintres abstraits qui ont suivi. Le purisme a surtout eu un impact sur l’architecture, puisque Le Corbusier est devenu l’un des principaux architectes du XXe siècle. Ses conceptions et ses principes ont influencé les architectes du monde entier et ont également inspiré le style international et le brutalisme.

Les essais d’Ozenfant en faveur de la « solidité des couleurs » dans l’architecture, publiés dans Architectural Review dans les années 1930, ont exercé une influence déterminante sur la British Architectural Association. L’architecte David Medd a adopté de nombreux principes d’Ozenfant dans ses normes de couleur, qui ont été enseignées dans les écoles d’art britanniques pendant les deux décennies suivantes. Ozenfant a également exercé une influence en tant qu’enseignant en ouvrant l’Académie Ozenfant en 1932, puis en s’installant à Londres en 1936, où ses élèves de l’Académie des beaux-arts comprenaient Hamed Saeed, Leonora Carrington, Stella Snead et Sari Dienes.

Bibliographie

Pierre Guénégan. Le purisme et son influence internationale. Lanwell & Leeds Ltd, 2020

Collectif. L’Esprit Nouveau. Le Purisme à Paris 1918-1925. RMN, 2001

Françoise Ducros. Amédée Ozenfant. Éditions Cercle d’Art, 2022