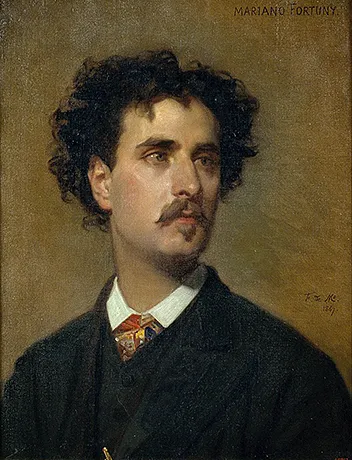

Mariano Fortuny : entre réalisme et orientalisme.

Après Francisco de Goya, Mariano Fortuny (1838-1874) est considéré comme l’un des meilleurs peintres et graveurs espagnols du XIXe siècle. Sa vision de la peinture de genre était à la mode, et collectionner ses œuvres était un signe de distinction pour la bourgeoisie. Fortuny a connu un grand succès en peignant des tableaux d’inspiration orientaliste. Mais il était aussi un innovateur et jouissait du rare privilège de créer l’art qu’il souhaitait. C’était un artiste très polyvalent ; il maîtrisait toutes les techniques qu’il abordait : la peinture à l’huile, avec un trait précis souvent comparé à celui d’Ernest Meissonier, et surtout l’aquarelle et l’eau-forte, faisant progresser ces deux techniques et obtenant de nouveaux résultats.

Federico de Madrazo, Barcelone,

Musée national d’art de Catalogne.

Mariano Fortuny utilisa l’aquarelle de manière plus moderne, comme une technique artistique autonome, et pas seulement pour des travaux préparatoires. Ses gravures sont principalement influencées par l’œuvre de Goya, Rembrandt et José de Ribera. On ne manque pas non plus de s’interroger sur ce qu’aurait été l’avenir de Fortuny si sa vie et sa carrière n’avaient pas été si brutalement interrompues.

Barcelone, Musée national d’art de Catalogne.

Enfance et formation initiale

Né à Reus, dans la province de Tarragone, en 1838, Marià Josep Bernat Fortuny i Marsal, connu sous le nom de Mariano Fortuny, était issu d’un milieu modeste et commença très tôt sa formation artistique. Ses deux parents moururent alors qu’il était encore jeune et il fut élevé par son grand-père, ébéniste et sculpteur amateur, qui lui apprit à réaliser des figurines en cire. Ils s’installèrent à Barcelone en 1852, où Mariano étudia à l’Académie des Beaux-Arts (La Llotga). À cette époque, le panorama artistique était dominé par le romantisme, qui prévalait dans l’enseignement de l’Académie de Barcelone. Lorenzale, principal représentant de l’école idéaliste allemande connue sous le nom de « Les Nazaréens » et l’un des disciples préférés de Frederich Overbeck, formait ses élèves dans un respect très strict des règles de composition. Avec l’Exposition internationale de Paris, les idées réalistes françaises s’imposèrent progressivement. Les peintres Lluís Rigalt et Ramón Martí Alsina (tous deux professeurs à La Llotga) remirent en question le romantisme au profit du réalisme. Fortuny, disciple préféré de Lorenzale, fut formé dans le romantisme académique le plus strict, mais sa relation avec les professeurs catalans influença son penchant pour la représentation de scènes, principalement des paysages, d’après nature.

Madrid, Musée du Prado.

Fortuny : De Rome aux terres africaines

Grâce à une bourse, Mariano Fortuny se rendit à Rome (1858-1860) pour étudier les Nazaréens, les peintres d’histoire et les grands maîtres du Quattrocento et du Cinquecento italien. Nous savons qu’il admirait Peter von Cornelius et que sa première visite fut consacrée au Vatican pour étudier les peintures des Stances, admirant les fresques de Raphaël. Désireux de connaître les nouveautés techniques et thématiques, Fortuny se rendit à l’Académie de France à Rome, principalement, selon ses propres mots, parce qu’elle possédait une belle collection de sculptures. Il y découvrit les œuvres des pensionnaires français : Paul Baudry, William Bouguereau, entre autres. Depuis la consécration en 1847 du style académique dit pompier, avec le tableau Un combat de coqs de Léon Gérôme, les scènes de peinture classique se multiplièrent parmi les peintres. Ces thèmes inspirèrent Fortuny pour peindre Les Néréides au lac et Les Bacchantes.

Madrid, Musée du Prado.

En 1859, la Députation de Barcelone commande à Fortuny une représentation des campagnes de la guerre hispano-marocaine de 1859-1860. En 1860, il se rend au Maroc, où la lumière de ce pays influence de manière décisive son art. Il y rencontre le journaliste et critique d’art français Charles Yriarte. En 1862, il reçoit un financement pour terminer ses recherches au Maroc, en vue d’achever son œuvre ultérieure, La bataille de Tétouan. Au cours de ce deuxième séjour au Maroc, il se sent plus attiré par la représentation de scènes de la vie marocaine que par l’immortalisation des campagnes militaires. Une fois sa commande pour la Diputación terminée, il a l’occasion de créer des œuvres exemptes de toute convention ; contrairement à d’autres peintres européens qui abordent des thèmes arabes ou orientaux, il peint en plein air.

Washington, National Gallery of Art.

Montserrat, Barcelone, Musée de l’Abbaye.

En avril 1963, Mariano Fortuny était de retour à Rome. Dans son atelier, il s’entourait d’objets et de vêtements pour habiller ses modèles et s’inspirait très souvent de sa collection d’antiquités rassemblée dans son atelier romain, qui comprenait de nombreux objets exotiques, allant des ornements mauresques (comme les vases dits de l’Alhambra) à des armures orientales et des armes médiévales. Son objectif était de rendre fidèlement la force dramatique des événements. Il voulait s’en tenir à la véracité historique en exécutant ses peintures avec précision, en reconstituant des événements dans les moindres détails. En ce qui concerne les thèmes de genre, Fortuny a peint Le Collectionneur d’estampes, directement inspiré du Collectionneur d’estampes de Meissonier, qui avait remporté un franc succès à Paris.

Barcelone, Musée national d’art de Catalogne.

Fortuny : maturité artistique

La période allant de 1866 à 1870 est fondamentale dans la vie de Mariano Fortuny, tant sur le plan personnel qu’artistique. En 1867, Fortuny épouse Cecilia, fille de Federico de Madrazo, grand portraitiste et directeur du musée du Prado. Au cours de l’été 1869, l’artiste s’installe à Paris et y reste près d’un an, travaillant en étroite collaboration avec le marchand d’art Adolphe Goupil, qui a permis à Fortuny d’acquérir une plus grande renommée internationale. Durant cette période, il reçoit de nombreuses visites de la haute société : la princesse Mathilde, Alexandre Dumas (fils), Gustave Doré, etc. Son accès au monde de la famille Madrazo, ses expositions réussies à Madrid et à Paris et son contrat avec Goupil modifient radicalement son environnement social et économique.

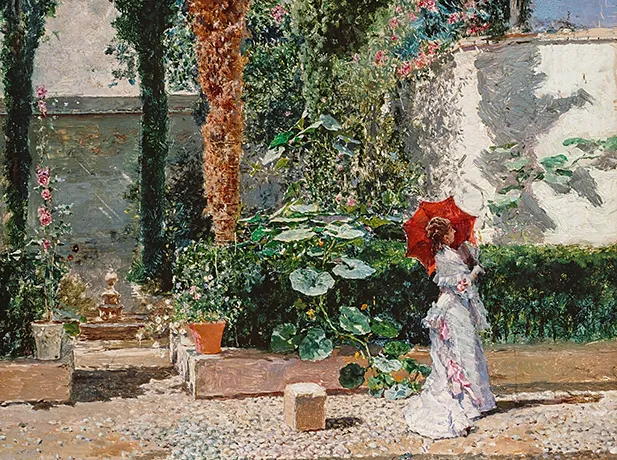

New York, Metropolitan Museum.

Son séjour à Paris permit à Mariano Fortuny d’étudier les œuvres de ses contemporains français spécialement des romantiques. Parmi eux, Eugène Fromentin, Delacroix, Ingres, Gérôme, entre autres, dont l’influence se manifeste dans ses œuvres ultérieures, plus proches du romantisme. Fortuny commence par des costumes traités avec un grand raffinement, c’est-à-dire avec un souci méticuleux du détail, et dans un certain esprit Watteau. La figure vêtue d’un costume du XVIIIe siècle dans Il Contino, réalisée dans les jardins de la Villa Borghese à Rome, montre cette recherche de la perfection compositionnelle et le souci de représenter ce qui est considéré comme beau et parfait.

Barcelone, Musée national d’art de Catalogne.

En 1866-67, un événement important s’était produit chez Fortuny : la découverte des grands maîtres espagnols. Il avait déjà copié Ribera en 1864, mais c’est au Prado et à Tolède qu’il s’enthousiasma pour Velázquez, Murillo, Le Greco et, surtout, Goya ; l’impact de ce dernier fut décisif, non seulement dans l’aspect le plus superficiel, c’est-à-dire dans la mode néo-goyesque, mais aussi dans son idée même de l’expressivité. L’influence de Goya est évidente dans des thèmes tels que La procession interrompue par la pluie, La porte de l’église de San Ginés et dans les tauromachies.

Mariano Fortuny : La Vicaría ou Le Mariage espagnol

Pendant son séjour à Madrid en 1867, Fortuny a conçu deux des tableaux qui lui ont valu une reconnaissance internationale : La Vicaría (le Presbytère) ou Le Mariage espagnol et le Choix de modèle. Sur le plan thématique, La Vicaría est une œuvre de genre se déroulant dans le passé, plus précisément à la fin du XVIIIe siècle (goyesque). Elle se caractérise par la précision du trait dans la définition des qualités de la matière représentée (tissus, carnations, mobilier, détails ornementaux), une profonde étude anatomique des personnages dans une disposition équilibrée, qui occupe la zone centrale du tableau et des couleurs vibrantes. Ces qualités ont émerveillé les collectionneurs, les marchands et les critiques en 1870 à Paris, qui ont été impressionnés par la facture impeccable, l’expressivité et la richesse des couleurs de La Vicaría par rapport aux œuvres d’autres peintres dits pompiers.

Dans le tableau La Vicaría, des bohémiens, vues des ruelles de la ville et sa propre famille ont rempli d’innombrables carnets de croquis. La spontanéité du sujet s’accompagne d’une aisance du trait et d’une maîtrise des volumes à base de taches de couleur qui dominent définitivement la ligne descriptive. Fortuny se rapprochait des nouveaux concepts qui s’imposaient en France et en Italie : l’impressionnisme et la peinture du mouvement macchiaioli. Le texte du peintre de ce mouvement Zandomeghi de 1877 illustre bien ce phénomène : « Rome attendait l’arrivée de Fortuny et le jour où cet artiste commença à être connu et à vendre ses tableaux à des prix fabuleux, des jeunes gens surgirent de tous les coins de la grande ville et prirent la palette pour imiter servilement le peintre… ».

En effet, Fortuny a peint La Vicaria ou Le Mariage espagnol (1870), en s’inspirant du goût français de l’époque. L’œuvre s’est vendue à Paris pour 70 000 francs, considérable somme à l’époque, ce qui lui a valu sa renommée internationale et reste le tableau le plus connu de Fortuny et le point culminant de sa vie artistique.

Barcelone, Musée national d’art de Catalogne.

Quant au tableau Le Choix du modèle, il représente le choix du modèle par les académiciens de San Luca dans un salon du XVIIIe siècle. La composition est conceptuellement classique, mais les couleurs sont plus nettes et plus lumineuses que dans La Vicaría. Elle est dominée par la profusion ornementale imposée par la mode de l’époque et par le goût de l’acheteur de la toile, W.H. Stewart, pour ce type de tableaux. L’arrière-plan est une combinaison de détails et d’éléments ornementaux provenant du Musée du Prado, du Vatican et de la collection d’antiquités de Fortuny, située dans l’un des salons du palais Colonna à Rome. Les personnages sont parfaitement disposés selon la perspective conique de la fuite centrale, de sorte que le spectateur peut contempler une scène complète à la manière d’un décor de théâtre, mais avec un maximum de réalisme, sans que les figures ne semblent statiques.

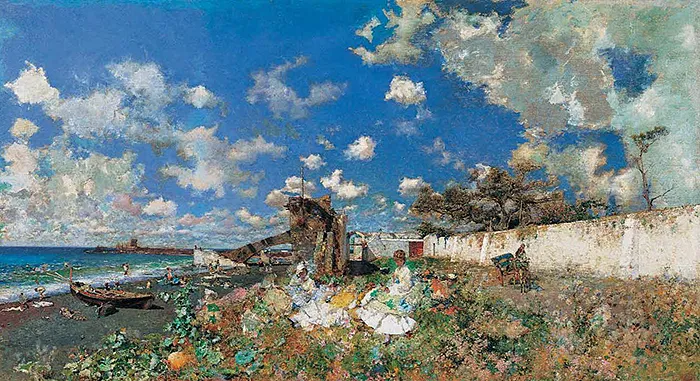

Fortuny mourut subitement à Rome en 1874, à l’âge de 36 ans. Il avait passé la dernière année de sa vie à Portici, en Italie, où il avait développé une nouvelle approche de la représentation de la nature dans ses tableaux : pleins de lumière et de couleur, et dans certains cas – comme dans Les enfants du peintre dans le salon japonais et dans le portrait de sa femme – montrant une influence claire de l’art japonais, qu’il collectionnait. Sa mort prématurée mit fin à la carrière fructueuse de Fortuny à un moment où le monde de l’art se trouvait à un tournant : les impressionnistes étaient en train de créer un nouveau mouvement artistique.

Bien qu’il soit mort très jeune, les réalisations de Mariano Fortuny étaient déjà remarquables. Son œuvre était admirée et louée par de grands artistes et critiques d’art (par exemple, Ernest Meissonier et Théophile Gautier, respectivement) et son art a influencé toute une génération de peintres en Europe. Ses funérailles à Rome ont rassemblé une foule nombreuse. Malgré la renommée de Mariano Fortuny dans son pays et à l’étranger au XIXe siècle, son œuvre semble être tombée dans l’oubli pendant un certain temps. Finalement, au cours des dernières décennies, plusieurs expositions et études ont été consacrées à sa vie et à son œuvre, reconnaissant son rôle important dans l’art du XIXe siècle.

Bibliographie

- Carlos González y Montserrat Martí. Mariano Fortuny Marsal. Barcelona, Diccionario Ràfols, 1989

- Carlos Reyero. Fortuny o el arte como distinción de clase. Madrid, Cátedra, 2017.

- Maria Roca Cabrera. Fortuny. Edad de oro del coleccionismo textil. Tirant Humanidades, 2024

- Collectif. Mariano Fortuny Marsal. Grabados y dibujos. Electa, 1994