Art académique ou art pompier.

L’art pompier n’est ni une école, ni un mouvement. Mais bien un adjectif attribué à posteriori à une certaine catégorie d’artistes académiques ayant pour point commun d’avoir compté parmi les peintres « officiels » qui ont reçu les prix décernés par le jury du Salon annuel, organisé par l’État jusqu’en 1880, puis par la Société nationales des beaux-arts. Le spectre des artistes est également large. À côté des figures incontournables (William-Adolphe Bouguereau, Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme, et Ernest Meissonier) un certain nombre de peintres belges, anglais, allemands, autrichiens ou italiens ont pu être admis au Salon, et don les œuvres présentent des similitudes, thématiques ou stylistiques.

Munich, Neue Pinakothek

Ceux qu’on appela « pompiers » ou plus aimablement « peintres académiques » Meissonier et Gêrome, détestés par les impressionnistes et qui, par la suite, symbolisèrent la hargne et la stérilité académiques, offrent dans une production abondante, d’admirables réussites. Le premier montre en 1848, en 1871, comme aucun autre ne l’a fait, sinon Daumier, sinon Flaubert, l’horreur de la répression et la vanité d’un Empire. Gérôme renouvelle incontestablement la peinture d’histoire en proposant, tel un historien, sa version des événements, étayée par des longues recherches, et en exhibant le fait nu, encore privé de sens, dénué de l’orchestration consécutive de l’histoire.

De pompier à pompeux, il n’y a qu’un pas, allègrement franchi par Gérôme. Bien que de petit format, le tableau Réception du Grand Condé, lumineux et à la palette raffinée, met théâtralement en scène la grandeur de Versailles, à l’heure où le roi s’apprête à accueillir à Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé, vainqueur d’innombrables batailles.

Dans une permanente expansion iconographique, l’Orient, l’Antiquité, le règne de Louis XIV, la tauromachie furent parmi d’autres sujets, les prétextes à la mise en œuvre d’une grammaire visuelle, qui poussa l’obsession illusionniste jusqu’au non-conventionnel et à l’étrange, tout en rentrant en résonance directe avec tous les arts visuels contemporains, estampe et photographie, pour ne rien dire de sa descendance cinématographique.

Le goût d’une époque

Un certain effondrement de la hiérarchie des genres se mesure essentiellement aux vicissitudes de la peinture d’histoire, épuisée par les redites académiques ou se compromettant avec la scène de genre; Il est perceptible aussi bien dans le succès de Gérôme qui s’applique à la suite de Delaroche à la « chronique pittoresque » des époques les plus diverses et leur apporte un soin identique de « restitution archéologiques des mœurs et des choses » que dans un souhait affiché par Louis-Edmond Duranty en 1876 de voir la Nouvelle Peinture éclairer les « choses antiques au feu de la vie contemporaine ». Gérôme avait succédé à Ingres pour évoquer en trois tableaux le récit homérique. Le peintre qui, confirmé après le retentissant Combat de Coqs et par son Anacréon, Bacchus et l’Amour avait porté le flambeau d’un néogrec assoupli, décomplexé dans son rapport au genre, retrouvait pour l’occasion un purisme ingresque.

Paris, musée d’Orsay

La fin de la monarchie de Juillet dans l’embrassement révolutionnaire et le court épisode républicain qui suivit ouvrirent un nouveau chapitre historique, alors que se présentaient les premiers signes d’une refondation esthétique. La décennie 1840 s’achevait dans des échéances ou politique et création étaient liées. Avec le Souvenir de guerre civile, dit La Barricade d’Ernest Meissonier (1815-1891), l’on saisissait combien les forces accumulées par la dynamique réaliste permettaient l’éclosion d’une peinture qui appréhendait la représentation du fait historique à l’instar d’une expérience vécue. Il est impossible de lire dans cette peinture les intentions du peintre et capitaine des Gardes nationaux, témoin direct de la scène.

Un certain langage classique

Dans leurs parcours respectifs, qui les menèrent tous les trois à l’enseignement et aux plus hautes distinctions, Alexandre Cabanel (1823-1889), William Bouguereau (1825-1905) et Paul Baudry (1828-1886) n’affirmèrent pas tant leur foi inébranlable dans un dogme académique, au demeurant bien difficile à préciser, que dans la versatilité stylistique et les capacités d’adaptation d’un langage classique aux limites très élargies, à l’origine des succès officiels et publics. Cabanel et son Ange déchu de 1847, Bouguereau, avec Égalité, tenaient encore les promesses d’un ingrisme frôlé par l’ange du bizarre. Puis, la question prit une ampleur sculpturale, pastichant avec emphase l’antique, et les peintures florentines et vénitiennes pour Bouguereau, qu’il s’agisse de Dante et Virgile aux enfers (1850) ou du Combat des Centaures et des Lapithes (1853) ou pour Cabanel avec la Lutte de Jacob et de l’ange (1856).

Monumental et d’une puissance inouïe dans la tension des corps, le tableau Dante et Virgile de 1850 est inspiré d’un épisode de L’Enfer où Dante et Virgile assistent à un combat sans merci entre deux âmes damnées : Capocchio et Gianni Schichi qui est en train de mordre son adversaire.

Paris, musée d’Orsay

L’histoire rentra ensuite dans le rang de carrières lucrativement tournées vers la scène de genre, le portrait et le décor. Alexandre Cabanel s’y montra fidèle, dans des scénographies de théâtre ou d’opéra, comme celle qui anime le romantisme tardif de Paolo et Francesca, et Bouguereau persista dans le domaine religieux, trouvant parfois une dimension iconique, vérifiée dans l’art byzantin et le préraphaélisme anglais. La sûreté du trait et la précision du détail, le caractère spectaculaire des compositions, la théâtralité des figures et le goût prononcé pour les épisodes mythologiques, rapprochent le peintre préraphaélite Alma-Tadema de l’esthétique de l’art pompier.

Paris, musée d’Orsay

Lorsque Bouguereau se lia en 1866 par un contrat exclusif au marchand éditeur Adolphe Goupil, il paracheva la perpétuation des codes classiques. Le succès public qu’il assurait alors à sa peinture, fondé sur la lisibilité narrative et émotionnelle, l’introduisit avec pertinence dans le mondes des images. La maîtrise de cette alliance supposait un talent naturellement ambigu que nul n’assuma plus clairement que Jean-Léon Gérôme.

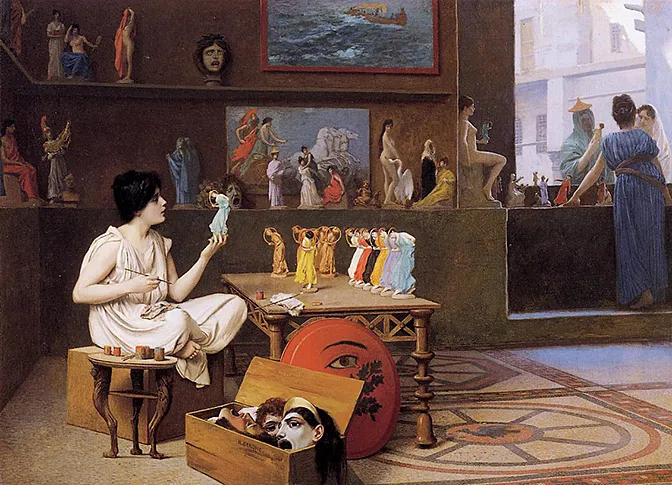

Jean-Léon Gérôme

La formation de Jean-Léon Gérôme (Vesoul 1824 – Paris 1904) auprès de Paul Delaroche, le champion d’un historicisme efficacement mis en scène, tôt converti à la diffusion reprographique de œuvres, fut à cet égard décisive dans la peinture de Gérôme. Elle scelle son choix de s’écarter de la voie officielle du prix de Rome et de la peinture d’histoire isolée dans sa superbe hiérarchique. Dès son coup d’éclat néogrec du Combat de coqs, petit et grand genre se mêlaient pour ne plus quitter une manière qui poursuivait, en les pervertissant de précisions réalistes, la probité du dessin et l’impeccable fini ingresques dans tous les registres de l’œuvre, portraits, histoire, exotisme, etc.

Gérôme, fervent partisan de la tradition, est nommé en 1863, professeur à l’École des Beaux-Arts où il formera de nombreux étudiants, français et étrangers. Le combat qui mène alors contre les impressionnistes, le condamne longtemps aux yeux du modernisme. Gérôme fut nommé professeur trois ans après la première exposition du tableau Diogène qui l’avait consacré comme peintre académique. Dans cette œuvre, le philosophe grec Diogène (404-323 av. J.-C.) est assis dans sa demeure, le tonneau en terre cuite, dans le Métron d’Athènes, et allume la lampe à la lumière du jour avec laquelle il doit chercher un honnête homme. Ses compagnons étaient des chiens qui servaient également d’emblèmes à sa philosophie « cynique » (grec : « kynikos », chien), qui mettait l’accent sur une existence austère.

L’ailleurs dans l’œuvre de Gérôme

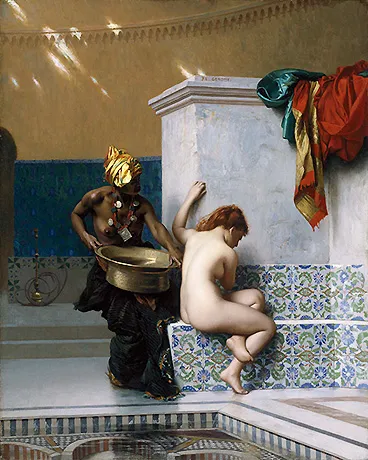

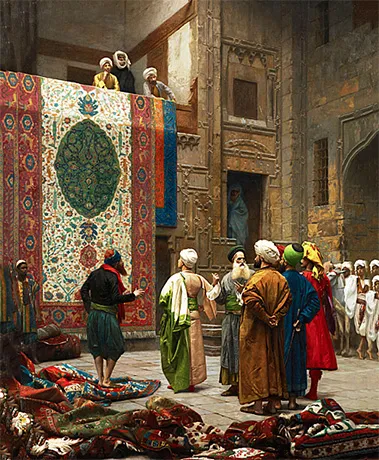

Jean-Léon Gérôme proposait, en inventeur, une mise en page réaliste ou l’idéal au service du réel. On mesure le caractère détonant du mélange dans le rapport complet du peintre à l’exotisme, et à son double érotique, deux questions fondatrices chez Ingres, qui furent ici récompensées dans un premier degré visuel, sûr de son effet, se passant des appâts sensuels de circonvolutions formelles et de subjectives fragmentations. Le Roi Candaule, démarquage de l’Antioqus et Stratonice, ou plus tard La Grande Piscine de Brousse, détournant le Bain Turc, comme Le Bain Maure peint en écho à La Baigneuse de Valpiçon, jouèrent habilement de cette distance interprétative entre reconstitution archéologique et ethnographique, et boîtes à fantasmes. Cette normalisation de la singularité ingresque rappelle combien toute l’œuvre de Gérôme est construit sur l’idée d’un ailleurs, historique ou géographique.

Boston, Museum of Fine Arts

Dans la peinture de Gérôme, l’Orient qui y occupe bien sûr une place de choix, fit son apparition à l’occasion du Siècle d’Auguste, le gigantesque tableau de 1855, dont la préparation suscita ses premiers voyages en Orient. Si le grand format et l’ambition moralisatrice n’étaient pas son registre, Gérôme trouva dès après, en créateur d’images, les moyens de renouveler un orientalisme pictural déjà en passe d’essoufflement, comme une peinture d’histoire désorientée, et l’imposa unanimement au Salon de 1861 avec le célèbre Le Prisonnier.

L’orientalisme de Gérôme, et sans doute une part de son style, s’est nourri de photographie, à tel point que l’on pourrait parler dans son cas d’une œuvre bâtie sur un permanent va-et- vient reprographique. Lors de son premier voyage en Orient, en 1856, il est accompagné de Bartholdi, qui réalise à sa demande plusieurs vues du Caire qui inspirèrent directement plusieurs toiles de l’artiste.

L’Orient eut bien sûr d’autres champions picturaux dans les années 1850 et 1860, comme Eugène Fromentin, Léon Belly, Gustave Guillaumet, qui se confrontèrent aux bouleversements des genres en allant chercher sous d’autres cieux l’expression du triomphe du paysage et l’inspiration du juste milieu, entre genre et histoire. Mais, aucun de ces artistes n’eut la capacité de Gérôme à faire dialoguer ces thèmes avec d’autres avec une cohérence esthétique pertinente, échappant ainsi à l’écueil asphyxiant d’une iconographie pittoresque fermée sur elle-même. De ce point de vue, La Prière (Au Caire) (1865) Hambourg, dialogue avec sur le fond et la forme avec L’Audience des Ambassadeurs de Siam à Fontainebleau, L’Éminence grise ou Le père Joseph (1873, Boston).

Bibliographie

- Collectif. La peinture du Néoclassicisme à l’Art pompier – 1750-1880. Place des Victoires, 2019

- Guillaume Morel. L’Art pompier – Les feux de l’académisme. Place des Victoires, 2016

- Didier Jung. William Bouguereau. Croit Vif, 2014

- Pierre Sérié. La peinture d’histoire en France 1860-1900. Arthena, 2014

- Laurence Des Cars. Gérôme: De la peinture à l’image. Découvertes Gallimard, 2010