Le dialogue entre peinture et poésie

Entre 1550 et 1750, les traités sur l’art et la littérature insistent presque tous sur la parenté étroite qui lie peinture et poésie. « Les deux sœurs » comme on les appelait communément – Lomazzo (1538-1592) note même qu’elles sont nées ensemble – différaient certes par leurs moyens d’expression, mais on considérait qu’elles étaient presque identiques dans leur nature profonde, leur contenu et leur finalité. On citait fréquemment et avec conviction la formule attribuée à Simonide de Céos, poète lyrique grec (556-468 BC) par Plutarque : la peinture est une poésie muette, la poésie une peinture parlante. Et la comparaison célèbre d’Horace, ut pictura poesis – la poésie est comme la peinture », dont les critiques d’art voulaient infléchir la lecture en « la peinture est comme la poésie », était invoqué davantage comme la reconnaissance définitive d’une parenté beaucoup plus étroite entre les deux sœurs qu’Horace ne l’aurait probablement admis. Au déclin de cette tradition critique de la Renaissance, Sir Joshua Reynolds peut encore tout naturellement mentionner Shakespeare comme « ce peintre de la nature, précis et fidèle », ou estimer que « Michel-Ange possédait à un degré très éminent la part de poésie que comporte notre art ».

Francesco Furini, dans L’allégorie de la peinture et de la poésie illustre le célèbre thème tiré de l’Ars Poetica d’Horace. Le concept de « ut pictura poesis » est exprimé par l’artiste dans l’étreinte des deux personnages, représentés dans une position presque spéculaire, et dans le jeu des références gestuelles, des inventions qui représentent visuellement la relation entre les deux arts sœurs. La peinture, représentée à gauche, tient d’une main une palette et des pinceaux, instruments de l’art d’imiter la nature, et de l’autre un masque, une référence à l’imitation des actions humaines. La poésie, à droite, tient d’une main un stylet pour écrire, tandis qu’à sa gauche l’encrier soutient le cartouche portant la devise CONCORDI LVMINE MAIOR qui a pour objectif d’élargir le concept d’unité promulgué par Horace.

Dans Allégorie de la Poésie, Carlo Dolci a suivi les recommandations de Cesare Ripa en ce qui concerne les attributs de la Poésie (le vêtement bleu bordé d’étoiles dorées, la couronne de lauriers portée sur la tête, le livre), en ajoutant le détail précieux du rubis agrafé sur le ruban bleu qui orne la robe sous la poitrine.

Pendant deux siècles, les critiques ont pensé que, si le poète ressemblait au peintre, c’était précisément par la vivacité picturale de sa représentation ou, plus précisément, de sa description – son pouvoir de peindre dans l’œil de l’esprit des images claires du monde extérieur, comme un peintre les enregistre dans la toile. Pour Dolce (1508-1568), quand il décrit merveilleusement les beautés de la fée Alcine dans Roland furieux, l’Arioste est un peintre : il fournit une image parfaite de la beauté féminine à ceux qui peignent sur toile. Néanmoins, le nouvel Ars pictoria, avec tous ses défauts, était l’enfant de la Renaissance humaniste. Un siècle avant que commençait l’âge de la critique en Italie, cette doctrine humaniste, était clairement repérable dans les écrits de Leon Battista Alberti. Elle reparaît plus tard dans le Traité de Léonard qui révèle les attaches profondes des artistes à l’humanisme dans l’affirmation célèbre, souvent répétée : « La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir et la poésie est une peinture que se sent au lieu de se voir ». Mais le fondement de la nouvelle théorie, comme de l’ancienne – a savoir que la peinture, comme la poésie, trouve son accomplissement le plus haut dans l’imitation représentative de la vie humaine, non dans se formes moyennes, mais dans ses formes les plus élevées – demeure, malgré son éclipse total au XXe siècle, d’une importance majeure pour toute appréciation définitive de l’art du peintre.

Le développement de la théorie humaniste dans la critique européenne des XVIe et XVIIe siècles, elle est partout animée et façonnée par la comparaison directe ou implicite de la peinture avec la poésie. Un aspect de cette théorie, capital à l’époque baroque, est l’impact de la poésie sur la peinture, pour exemple, dans l’illustration de la Jérusalem délivrée du Tasse par les peintres du XVIIe siècle.

Théorie de l’imitation

Dans la mesure où la doctrine de l’imitation a été la pierre angulaire de la esthétique de la Renaissance comme elle l’avait été dans l’esthétique antique, Dolce, après avoir défini l’art comme imitation de la nature, précise que le peintre qui s’en approche le plus dans ses œuvres est le maître parfait : « le peintre doit s’efforcer non seulement d’imiter, mais aussi de surpasser la nature ». C’est à propos du corps humain en mouvement que Dolce a développé sa propre doctrine de l’imitation idéale, suivant la méthode des critiques littéraires de son époque qui assignaient à la poésie des règles fondées sur Aristote et Horace. Vers la fin du XVIe siècle, un critique néoplatonicien comme Lomazzo put, pour un temps, détourner complètement de son cours aristotélicien la théorie de l’imitation, en déclarant que la beauté idéale, dont chacun voit l’image reflétée dans le miroir de son propre esprit, avait sa source en Dieu plutôt que dans la nature. Quasi religieuse, voire mystique en harmonie avec la tournure d’esprit grave de la Contre-Réforme. Cependant, en 1664, avec l’apogée d’un baroque moins empreint de religiosité, Giovanni Pietro Bellori remit en honneur et porta à son épanouissement la manière de penser les arts qui avait été de règle en Italie, du moins jusqu’à la fin du XVIe siècle. Il considérait que l’exemple de l’antique enseigne ainsi à l’artiste moderne que, s’il contemple lui aussi l’Idée précise de ce qu’il veut représenter – l’Idée du beau prenant des formes variées « vaillantes ou magnanimes, ou agréables, ou délicates, de tout âge et des deux sexes » – dans une certaine mesure au moins, il réussira comme l’Antiquité a réussi.

Après avoir rétabli dans sa version aristotélicienne la théorie de l’imitation en réaffirmant que l’Idée prend sa source dans la nature, Bellori rappelle le conseil qu’Aristote donne aux auteurs tragiques de faire comme le bons peintres, d’imiter la vie telle qu’elle devrait être. Il définit ensuite la peinture comme une représentation de l’action humaine. Il énonce ainsi ce qui était allusif ou implicite chez les critiques antérieurs : la peinture est, comme la poésie, l’imitation d’une action humaine plus belle ou plus significative que la moyenne. À ce sujet, on peut rappeler l’observation parfaitement humaniste et aristotélicienne de Poussin : ayant compris plu profondément peut-être que tous les critiques la portée de l’ut pictura poesis pour l’art de peintre, il disait que peinture, sans l’action, le dessin et la couleur ne servent à rien.

Ekphrasis ou description

Pour composer un lieu, les peintres ont recours à la visualisation d’un texte : « la composition, comme l’écrit la rhéteur Jouvency, consistera à voir par l’imagination le lieu matériel où est la chose que je veux contempler ». Cette façon de visualiser, destinée à faire en sorte que tout ce qui est décrit se donne à voir, relève d’une réthorique de l’ekphrasis, c’est-à-dire d’une description de tableau, d’un discours descriptif, qui a pour bout de créer pour les absents, une image mentale qui ressemble autant que possible à l’image originale. Il s’agit d’un exercice de rhétorique pratiqué par les Anciens que les humanistes récupèrent et qui consiste à décrire, car l’ekphrasis constitue le point de rencontre privilégié entre la peinture et la rhétorique. Car le récepteur de la peinture que nous sommes peut et doit déduire comme le peintre a procédé à partir des sources. Il doit comprendre comment le peintre a représenté un texte qui est lui-même déjà une représentation de représentation. Le thème du paragone delle arti (comparaison) entre la peinture et la poésie est convoqué, mais moins au sens d’une compétition entre ces arts, qu’au sens d’une forme ou d’un type de pensée des arts, voire une manière de parler de ceux-ci. Cette façon de récréer une œuvre d’art à partir d’une évocation littéraire prend sa source dans l’Antiquité. Le Titien adapta en peinture des descriptions de peintures antiques. L’Offrande à Vénus et La Bacchanale des Andriens se fondent sur des ekphraseis de Philostrate. Celui-ci décrit l’œuvre appelée « Les Amours » dans La Galerie de tableaux. Elle a inspirée d’autres grands artistes comme Raphaël et Giulio Romano.

L’ekphrasis accorde énormément d’importance aux détails. Afin de respecter les détails mentionnés par un auteur où un rhéteur, le peintre doit exagérer ceux-ci sur sa toile afin qu’ils soient plus importants que ne le voudrait la nature. En fait, parce qu’elle s’attache à décrire le plus exactement possible tous les détails, l’ekphrasis est la figure qui sert le mieux le rendu de la gestuelle du corps à laquelle elle donne sens. Cette figure sert l’expression des passions et les mouvements de la nature, puisqu’elle les peint. Dans son Offrande à Vénus, Titien applique exactement cette ekphrasis. Les séquences du texte, que sont la chasse au lièvre, la lutte, la récolte ou les jeux amoureux entre les Éros, se retrouvent exactement dans la peinture. Ces nombreuses et charmantes figures se trouvent dans différentes positions et dans différentes situations que Vasari juge, avec l’exactitude de réalisation, dignes d’être mentionnées ; et c’est à elles qu’il attribue le « piacere » éprouvé par Alfonso d’Este devant ce tableau.

Dans la Bacchanale des Andriens, Titien s’autorise une succession de libertés dans la transposition de l’ekphrasis des Andriens de Philostrate, où seul le thème général concorde avec la description de Philostrate. L’œuvre montre une fête sur la rive d’un fleuve où l’on boit, danse et chante. Du vin est puisé du fleuve à l’aide de pichets et de carafes de formes diverses. Plus loin, sur une colline, le dieu du fleuve est couché sur un lit de raisin. Dionysos est représenté sur le point d’accoster, alors que dans l’ekphrasis il fait interruption parmi les Andriens. Une feuille avec la notation d’une chanson à boire est posée devant les joueuses de flûte. Deux personnages importants de la peinture sont des libres inventions de Titien : le petit garçon qui soulève sa chemise, et la bacchante nue étendue, une coupe vide à la main. Il s’agit des « figures artistiques », à propos desquelles Paolo Pino disait que la « perfezione dell’arte » exigeait au moins l’une d’elles dans toute bonne peinture.

L’expression des passions

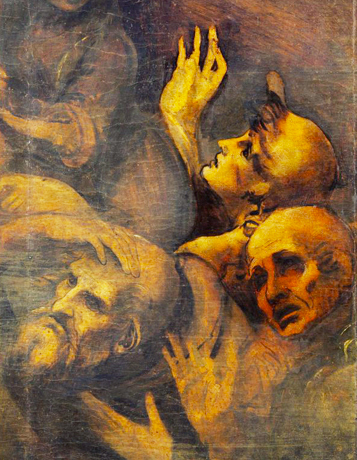

Si, comme le disait Aristote, ce sont les êtres humains en action qui constituent le sujet de la peinture, il s’ensuit que les mouvements corporels qui expriment les affects et les passions de l’âme constituent la vie même de l’art et le but auquel tend toute la science de la peinture. Lomazzo souligne que c’est précisément en cela que la peinture ressemble le plus à la poésie, car le génie inspirant ces deux arts réside dans la connaissance des passions et dans le pouvoir de les exprimer. Au XVe siècle déjà, une connaissance exacte des mouvements corporels exprimant l’émotion de l’homme était indispensable pour une bonne composition, selon Alberti qui citait la Navicella de Giotto comme modèle pour les peintres qui cherchaient à exceller dans ce que leur art avait de plus difficile et de plus essentiel. En France comme en Italie, toute la tradition critique du classicisme a souligné non seulement que le mouvement expressif est l’âme de tout grande peinture, mais encore que, comme l’acteur tragique selon Horace, si le peintre veut émouvoir le spectateur par les émotions humaines exprimées dans son tableau, c’est lui même qui doit d’abord ressentir ces émotions. « Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi » (si tu veux que je pleure, tu dois commencer par éprouver toi-même de l’affliction) : pendant plus de deux siècles, cette célèbre maxime d’Horace servit de référence pour tous les écrits sur l’expression en art et en littérature. Dans le tableau Les Israélites recueillant la manne dans le désert, Nicolas Poussin illustre la diversité avec laquelle les personnages de ce drame pictural réagissent à cause de leur émotion et la diversité avec laquelle l’expression des passions illustre de façon dramatique l’idée central du tableau – Dieu manifestant sa pitié pour les malheureux Israélites en leur faisant descendre du ciel la manne. La plupart des personnages regardent tomber la manne, avec des attitudes d’émerveillement ou de reconnaissance, ou la recueillent par terre.

Les critiques de la Renaissance trouvaient une invitation à comparer la peinture à l’art oratoire chez Cicéron et Quintilien. Ce dernier observait qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que, dans l’art oratoire, le geste ait un effet puissant sur l’esprit, puisque, dans une peinture, des gestes silencieux peuvent à ce point pénétrer les cœurs qu’ils semblent même surpasser en efficacité le pouvoir de la parole. Ainsi Léonard compare-t-il les mouvements du bras et de la main qui accompagnent les paroles d’un orateur résolu à persuader son auditoire à ces mouvements par lesquels, en peinture, l’activité mentale des personnages représentés doit être exprimé sans la moindre ambiguïté pour que l’illusion de vie recherchée par le peintre soit convaincante. Suivant l’exemple antique de Cicéron (De oratore), Lomazzo cite fréquemment des passages des poètes – l’Arioste et Dante en particulier – qui dépeignent les passions humaines avec vivacité, confirmant par là que, c’est dans l’expression des passions que la peinture ressemble plus à la poésie. Il remarque que les peintres doivent connaître les « affetti umani » auxquels il avait consacré un livre entier, sans compter une cinquantaine de pages de citations empruntées aux poètes (en particulier à l’Arioste et à la Jérusalem délivrée du Tasse publié depuis peu), qui devaient servir de pierres de touche aux peintres pour l’expression des émotions humaines.

Au XVIIIe siècle, même si elle semblait conservait un semblant de vigueur, la doctrine de l’ut pictura poesis allait être progressivement minée par des forces qui devaient provoquer à la longue sa disparition. Au point de vue humaniste s’opposait l’intérêt croissant pour la nature extérieure. Rousseau, l’apôtre des émotions, devait faire contraster la fraîcheur et la liberté irréfléchie avec la vie des êtres humains engoncés dans les coutumes et assujettis au « faux pouvoir secondaire » de la raison. Déjà de Piles portait un intérêt particulier à la réalité concrète de la nature ainsi qu’à la beauté de ses effets passagers. Cet intérêt était nécessaire pour dégager la peinture des restrictions du formalisme académique (comme contribuait à le faire le rococo dès le début du XVIIIe siècle) mais il s’inscrivait également dans un vaste mouvement qui détachait la pensée et l’art de la concentration exclusive sur l’image humaine porteuse d’un sens ultime. Dans la peinture du XVIIIe siècle nous trouvons une présence discrète de la « fabule sylvestre » du Tasse, mais toujours avec un exquis niveau artistique et sous l’enseigne de la délicatesse.

Bibliographie

- Rensselaer W. Lee. Ut Pictura Poesis, Humanisme et Théorie de la Peinture, Macula, 1991

- Peyré, Yves. Peinture et poésie. Le dialogue par le livre. Gallimard, 2001

- Bergez, Daniel. Littérature et peinture, Armand Colin, 2004.

- Collectif. Programme et invention dans l’art de la Renaissance, Paris, Somogy 2008

- Fumagalli, Elena. Florence au grand siècle, entre peinture et littérature, Silvana Editoriale, 2011