Entre peinture d’histoire et idéalisme romantique.

Le décès en 1833 du roi Ferdinand VII et la minorité de son héritière Isabelle II, oblige Marie Christine de Bourbon, sa mère, à assurer la régence. Dans cette situation instable propice aux changements politiques, la régence met fin à l’absolutisme et installe en Espagne un régime politique liberal, permettant une ouverture aux nouveaux courants culturels européens. Dans ce contexte, la reine mère confie dès le debut de sa charge la direction d’un cycle pictural à José de Madrazo (1781-1859), artiste néoclassique parmi les plus réputés d’Espagne. Il s’agit de représenter différents épisodes historiques extraits de l’histoire médiévale de l’Espagne, période jusqu’alors oubliée par les artistes espagnols. Madrazo choisit un groupe de jeunes peintres pour réaliser cette commande et accélérer ainsi le changement générationnel qui aidera à établir les idées du nouveau régime.

Le déclin irréversible du diktat puriste intervient avec la crise de la fin de règne de Isabelle II. Dans l’exposition nationale de 1864, est présenté La Reddition de Bailen de José Casado del Alisal (1832-1886), toile d’une extraordinaire qualité, influencée dans sa composition par Velázquez. Cette peinture, acquiert une grande signification idéologique pour la critique espagnole de son temps. Cependant, malgré son succès, elle n’ouvre pas la voie d’une rénovation qui triompherait définitivement en Espagne et son réalisme n’aura pas de suite.

José de Madrazo envoie en 1833 son propre fils Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894) achever sa formation de peintre à Paris, conscient du nécessaire renouvellement qu’il à lui-même déjà entrepris à cette date au sein de l’Académie de San Fernando, l’organisme de formation pour les beaux-arts. Tout désigne le jeune artiste parmi les plus brillants de sa génération, pour être le rénovateur de la peinture espagnole.

Madrid, Musée du Prado.

La scène artistique à Madrid

Á Madrid, les expositions nationales des beaux-arts, créées par Isabelle II dans les années 1850, sont les événements majeurs de la scène artistique madrilène et le principal organe de la propagande d’Isabelle II à la fin de son règne. Le langage créé et transmis à ses disciples dans les classes de l’Académie par Federico de Madrazo, qui contrôle le jury, domine les premières expositions. Ainsi triomphe sa stratégie pour établir le purisme en langage artistique officiel propre à plusieurs générations. Les artistes mettent en avant l’exaltation sentimentale des héros ou d’épisodes historiques, qui joueront finalement un rôle important dans le développement du genre.

Paris, Château de Versailles, Salle des Croisades.

Grenade, Musée des Beaux-Arts.

La littérature entretient l’imaginaire des peintres qui trouvent dans cette dimension historique certains de leurs sujets les plus réussis, comme la folie de la reine Jeanne de Castille : L’histoire d’une femme sous l’emprise d’une passion irrationnelle pour son propre époux Philippe de Habsbourg, que le roi de France Louis XII surnommait « le Beau » en raison de sa singulière beauté. Dans une vision romantique de la figure de la reine, Jeanne est représentée comme incapable de contenir sa jalousie démesurée, qui se transforme en folie après la mort de l’être aimé. Lorenzo Vallés (1831-1910) dans son chef-d’œuvre La Démence de Jeanne de Castille, emprunte son sujet à un texte des Epístolas de Pedro Mártir de Anglería, qu’il avait cité pour expliquer précisément l’épisode :

« La Reine fit extraire du sépulcre le cadavre de son époux Philippe le Beau et le fit mettre dans sa chambre sur un lit d’apparat, se souvenant qu’un certain moine chartreux lui avait conté l’histoire d’un roi ressuscité quatorze ans après sa mort, elle ne se séparait pas un instant de lui en attendant à ses côtés l’heureux moment de le voir à nouveau vivant ; toutes les plus respectables personnes de sa Cour étaient inefficaces pour la dissuader de sa manie. Elle leur répondait toujours de se taire et d’attendre le prochain réveil de son maitre. »

Rafael Tegeo (1798-1856) devient l’un des artistes les plus réputés qui se soient convertis au purisme. Tegeo a déjà derrière lui une longue carrière publique, proche d’un académisme d’inspiration néoclassique ; il intègre cependant le nouveau langage non pas en dissident véhément, mais avec un certain enthousiasme. En 1850, grace à cette conversion, il peint pour Isabelle II une grande toile intitulée Ibrahim-el Djerbi, ou le Maure saint lorsque, dans la tente de la marquise de Moya, on tenta d’assassiner les Rois Catholiques. Bien que peinte à la fin de sa carrière, cette toile est considérée comme le point culminant de sa production artistique. Ce sujet original induit une comparaison entre les cours d’Isabel la Catholique et d’Isabelle II, fréquente en cette décennie.

Carlos Luis de Ribera (1815-1891), envoyé comme Madrazo par son père, le peintre néoclassique Juan Antonio de Ribera, se former Paris, où il devint le disciple espagnol le plus important de Paul Delaroche. Ribera présente au Salon en 1839 Don Rodrigo Calderón conduit à l’échafaud. Un homme d’État trahi, condamné injustement et humilié publiquement avant son exécution. Mais l’artiste choisi, plutôt que la condamnation du favori ou quelque autre épisode significatif de sa biographie, le moment peu honorable de sa cruelle et injuste fin, exposé de façon humiliante, ce qui lui confère une dimension très romantique.

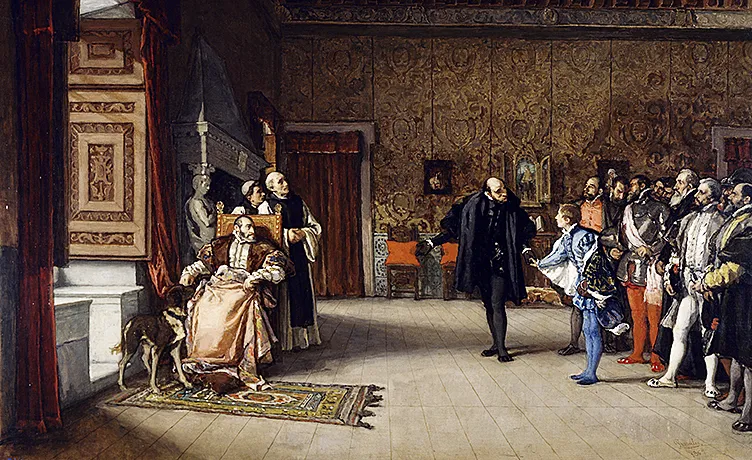

Eduardo Rosales : Don Juan d’Autriche présenté à Charles Quint

Commandé en 1869 par Eduardo de Carondelet, marquis de Portugalete, l’un des plus fervents clients d’Eduardo Rosales, le tableau Don Juan d’Autriche présenté à l’empereur Charles Quint à Yuste, est envoyé par le peintre à l’exposition nationale des beaux-arts de 1871. Le sujet, est inspiré de la vie d’un personnage historique important : l’empereur Charles Quint, vieux et retiré au monastère hiéronymite de Yuste, se fait présenter à plusieurs reprises son fils illégitime Don Juan d’Autriche, qui servait comme page à Louis de Quijada. Rosales arrive à créer une composition historique no exempte de références à la peinture classique, mais surtout fidèle aux sources espagnoles. La correspondance de Rosales démontre sa détermination à suivre la vérité historique en menant des recherches sur l’exactitude des vêtements et en utilisant pour le décor des tableaux du Musée du Prado, tels la Vierge de douleur et L’Ecce homo de Titien que Charles Quint avait emportés avec lui dans sa retraite au monastère.

Le peintre explique que la couverture qui recouvre les jambes de l’empereur s’inspire de celle du Portrait de Martin Ryckaert de Van Dyck, également au Prado. Il fait aussi un appel à un calque de l’Enterrement du comte d’Orgaz du Greco (Toledo, église Santo Tomé), pour ordonner les figures des courtisans. Le résultat, possède une grandeur monumentale qui ne rencontre guère d’admirateurs sur le marché de l’art de petit format, plus intéressé par le précieux d’un Mariano Fortuny.

Le réalisme en peinture

Contre toute attente et malgré les efforts du cercle des Madrazo, l’hégémonie du purisme commence bientôt à se lézarder, et le langage idéaliste ne parvient pas à contenir l’intérêt pour l’expression réaliste en peinture dans le pays de Velázquez et de Goya. Victor Manzano (1831-1865) joue à cet égard un rôle primordial dans les premières années d’existence des expositions nationales. Montrant une indépendance assez inhabituelle parmi les premier disciples de Madrazo, il refuse de parfaire sa formation en Italie et s’installe à Paris où il étudie dans l’atelier de Picot. Il est surtout un des premiers peintres espagnols a regarder Velázquez avec l’intérêt d’un peintre académique du XIXe siècle. Les Rois Catholiques, Ferdinand et Isabelle administrant la justice, présenté à l’exposition nationale de 1860, est conçu et réalisé comme une grande peinture d’histoire ; toutefois, le traitement de la lumière, le rapproche des modèles français contemporains, ce qui atteste leur influence sur lui. Par ailleurs, le sujet suivant le programme propagandistique de la Cour, son succès est établi par le fait qu’il finit par orner les murs du Palacio Real.

Victor Manzano, Madrid, Palais Royal.

Comme dans toute l’Europe, l’ombre de Paul Delaroche se projette extraordinairement aussi sur la peinture espagnole pendant la seconde moitié du XIX siècle. Parmi les disciples de Federico de Madrazo, qui fut le premier à être influencé par les compositions du maître français, se détache rapidement Antonio Gisbert (1834-1901). Son intérêt pour ce genre fait de lui l’un de ses premiers représentants. À l’expositions nationales de 1860, encore très jeune, il présente une toile imposante qui le consacre, Les Comuneros Padilla, Bravo et Maldonado sur l’échafaud. Il s’agit de l’œuvre espagnole dans laquelle est la plus palpable l’admiration pour l’Exécution de lady Jane Grey de Delaroche. Gisbert souligne les valeurs de l’héroïsme résigné des personnages et propose une vision séquentielle de l’épisode historique. Il montre avec un dramatisé théâtral les différents états des trois protagonistes conduits à l’échafaud. Il s’agit de l’un des premiers exemples d’identification d’un sujet historique avec l’idéologie d’un parti politique sous la monarchie parlementaire d’Isabelle II.

Madrid, Palais du Congrès des députés.

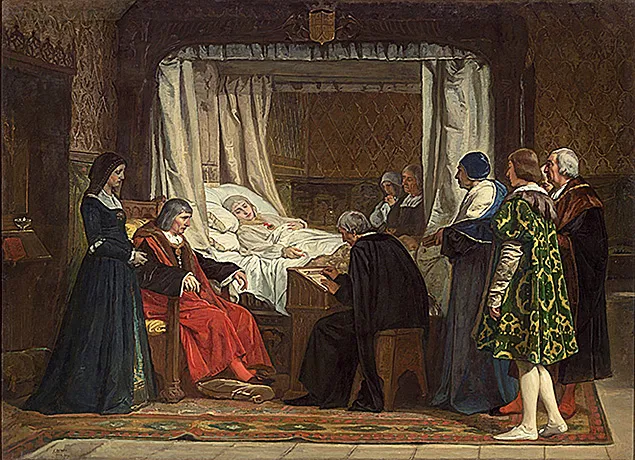

Un critique, las de la propagande historique que no cesse de souligner le parallèle entre Isabelle la Catholique dans les dernières années de son règne, dénonce l’insistance de beaucoup de jeunes peintres qui, pour assurer son avenir, « peignent des Isabelles ». Mais c’est avec une de ces toiles Isabelle la Catholique dictant son testament, d’Eduardo Rosales, vers laquelle convergent les regards. Le tableau, parmi les plus célèbres présentés dans une exposition nationale, recrée une image plus idéologique qu’historique. La célébrité du Testament grandit encore après sa présentation à l’Exposition universelle de Paris en 1867, où elle reçoit un premier prix accompagné d’un reconnaissance internationale à laquelle peu d’œuvres espagnoles accédaient alors.

Madrid, Musée du Prado.

Avec l’abdication d’Isabelle II après la révolution de 1868, s’éteint ce langage mis en place autour d’elle. Son succès signifie la validation du nouveau style proposé par Rosales et annule définitivement, peu avant le départ d’Isabelle II, l’hégémonie stylistique dans laquelle s’était élaborée l’image de la reine. Libéré des messages d’Isabelle II et de son régime stylistique, le « genre historique » connaîtra, dans la seconde moitié du siècle, sa plus grande splendeur.

Bibliographie

- Carlos Reyero. La pintura de Historia en España en el siglo XIX. Espasa-Calpe, 1987

- José Luis Diez. Eduardo Rosales (1836-1873). Fundación Marcelino Botín, 2007

- Collectif. L’invention du passé. Cat. Exp. Hazan, 2014

- José Luis Díez. La Pintura de historia del siglo XIX en España. Cat. Exp. Madrid, Museo del Prado, 1992