La grande époque du portrait anglais

Au XVIIIe siècle, l’école anglaise se fait une gloire du portrait dont la tradition s’était établie à la fin du XVIIe siècle. Les plus grands interprètes du portrait anglais, un genre directement lié aux séjours londoniens de Holbein et de Van Dyck, sont Joshua Reynolds (1723-1792) et Thomas Gainsborough.

La révolution industrielle anglaise de la seconde moitié du XVIIIe siècle modifie les équilibres sociaux et ouvre un nouveau rapport entre les classes bourgeoises et l’art. Réservé jusque-là à l’aristocratie et au clergé, le portrait est maintenant à la portée de la classe moyenne. Signe caractéristique du portrait aristocratique, l’emphase grandiose fait place à une sereine fidélité au réel. Le dualisme entre Reynolds et Gainsborough enflamme le débat artistique et sert de ferment au développement autonome de l’école anglo-saxonne.

L’actrice tragique anglaise a été peinte par les plus importants peintres de l’époque, comme Reynolds qui l’avait représentée en « muse tragique ». Gainsborough la portraiture ici dans sa quotidienneté dépourvue de ses vêtements de scène. Elle porte une élégante robe à rayures bleues, un châle de soie jaune et un grand chapeau garni de plumes d’autruche.

George Romney, à Londres à partir de 1762, il acquit en quelques années une réputation de portraitiste très élégant, rivalisant avec Reynolds et Gainsborough. Ses portraits sont réalisés avec des touches raffinées aux tons délicats dans des compositions classiques et équilibrées.

Joshua Reynolds

Après avoir travaillé dans son Devonshire natal et à Londres, Joshua Reynolds (1723-1792) partit pour l’Italie. Il séjourna à Rome (1750-52) où il étudia les chefs-d’œuvre de l’Antiquité classique et les œuvres des grands maîtres de la Renaissance. Sur le chemin de retour, il visita Florence, Parme, Bologne, Venise et Paris. Les poses nobles et les savantes solutions chromatiques de ses portraits, éléments fondamentaux de ce que lui-même allait par la suite appeler le « grand style », proviennent de la réflexion sur la statuaire antique et sur la peinture italienne (les œuvres de Guido Reni et de Titien eurent beaucoup d’influence sur lui). De retour à Londres, Reynolds ne tarda pas à s’imposer ; il révolutionna le portrait anglais parce qu’il sut trouver des solutions idéales pour des couches sociales beaucoup plus étendues et plus variées que celles pour lesquelles avait travaillé le peintre de cour Anton van Dyck. Certains modèles sont influencés par la peinture italienne de sujets mythologiques (Anne Fermor en Diane) ou religieux (Lady Cockburn et trois de ses aînés), si ce n’est directement par de grands maîtres tels que Michel-Ange (Sarah Siddons en Muse tragique).

Exemple caractéristique du style noble du peintre : la figure aristocratique du jeune colonel est saisie dans une pose d’une nonchalance affirmée : l’aplomb bien étudié de la figure est confirmé par le tronc de l’arbre et le cou du cheval.

Conformément à la nouvelle mode consistant à exalter la maternité, Auguste Anne, seconde épouse de Sir James Cockburn, a été représentée avec ses trois enfants. La commande a dû rappeler à Reynolds l’image traditionnelle de la Charité représentée sous les traits d’une femme accompagnée de trois enfants ; il connaissait sans doute le tableau de Van Dyck, actuellement à la National Gallery, car de nombreux détails s’en rapprochent. Cependant, alors que la Charité de Van Dyck lève les yeux vers le ciel, Lady Cockburn regarde tendrement son fils aîné, et nous montre son profil. La composition rappelle aussi les splendides sibylles de Michel-Ange au plafond de la Sixtine. L’accent chromatique constitué par l’ara au plumage éclatant fut ajouté en dernier ; il rappelle l’utilisation faite par Rubens d’une formule similaire.

Premier président de la Royal Academy de Londres, Joshua Reynolds considère le portrait comme un genre « vulgaire et limité » auquel seule une main d’exception peut donner de la dignité : il privilégie les portraits à figure entière et de grandeur réelle, prêtant parfois à ses personnages les traits de personnages empruntés à l’histoire ou à la mythologie. Dans sa qualité de président, il tint quinze « Discours » aux étudiants de l’Académie, résumant la théorie de l’art élaborée au cours des trois siècles précédents et anticipant des idées qui allaient avoir un grand succès au siècle suivant.

Un voyage en Hollande et en Flandres (1781) le rendit plus attentif au style de Frans Hals, de Rembrandt et de Rubens, bien que ces peintres fusent déjà bien présents dans son œuvre, comme le confirme cet autoportrait inspiré par Rembrandt.

À la tête de l’atelier le plus productif de Londres, avec l’aide de nombreux élèves à qui il laissait le soin de peindre les vêtements et les accessoires, Reynolds ambitionnait de hausser le portrait à l’égal de la peinture d’histoire. Il se rapproche de Gainsborough dans le portrait intime, tout en recherchant des poses plus sophistiquées.

Ce tableau des sœurs Waldegrave fut commandé par son oncle Horace Walpole, pour sa résidence de Strawberry Hill. La scène représente l’activité féminine par excellence, la broderie pratiquée en collaboration : Marie et Laure choisissent les fils de soie blanche et Horatia les transforme en broderie qui tombe du tambour vers sa robe. La couleur dominante est le blanc : dans les cheveux poudrés (coiffés à la française), dans les robes de mousseline et dans la couleur marmoréenne des visages, animés par une touche de rouge. Le tableau fut exposé à la Royal Academy en 1781. Ce groupe, qui rappelle l’iconographie classique des trois Grâces, Reynolds présente les trois jeunes filles, à l’époque célibataires, (conscientes d’être admirées par ses futurs maris, et pour le public de l’exposition) comme si c’étaient trois poses différentes d’une même personne.

Dans les portraits d’enfants, ce sont des interprétations fascinantes du monde de l’enfance, un genre dans lequel Reynolds se montre inimitable et qui, d’une façon plus générale, distingue les peintres anglais de leurs collègues continentaux. L’imagination, la légèreté de la touche, le savant dosage de la lumière, la fraîcheur souriante sont une aimable alternative à la production « officielle » et plus étudié du peintre. Dans Master Hare, portrait commandé par la tante du petit Hare, Reynolds réussi à capter toute la charmante innocence de l’enfance.

Thomas Gainsborough

Les choix de Thomas Gainsborough (1727-1788) sont radicalement différents de Reynolds et prennent parfois des airs de rivalité personnelle. Ses personnages s’intègrent au paysage, et il recherche avant tout le naturel et la vraisemblance. Traite également, avec un souci de psychologie directe et d’intimité, les personnages qui lui sont proches, mais il s’est surtout consacré à la haute société londonienne. En effet, vers 1759, Gainsborough s’installa à Bath, la localité balnéaire la plus en vogue de l’époque où il se constitua une clientèle, et découvrit Van Dyck à travers les collections de différents manoirs. Ces deux rencontres allaient être décisives. Ses portraits de femmes, grandeur nature, dans lesquels l’élégance et l’aisance de la touche s’accompagnent d’une gamme chromatique plus douce et d’un allègement de la texture. La véritable vocation de l’artiste le poussait toutefois vers la peinture de paysage. La campagne anglaise trouva en Gainsborough un interprète inspiré, aussi bien dans les tableaux que dans les très nombreux dessins, qui idéalisent les lieux représentés sans altérer les caractéristiques. Mais les commanditaires de l’époque réclamaient aux peintres anglais presque exclusivement des portraits, et Gainsborough dut se plier aux circonstances.

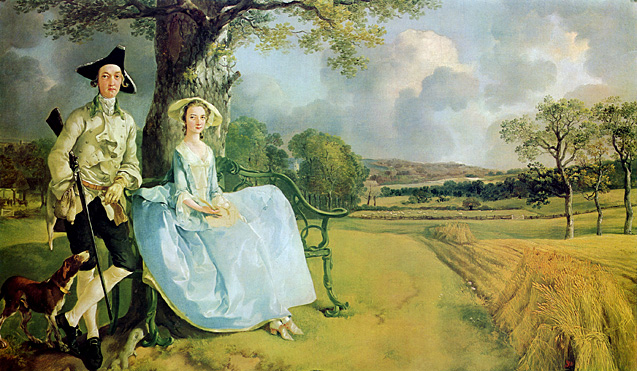

Robert Andrews et son épouse Frances Mary s’étaient mariés en 1748, peu de temps avant de commander à Gainsborough leur portrait ainsi qu’une vue de leur ferme, les Auberies, située près de Sudbury. À l’arrière-plan apparaissent l’église Saint-Pierre de Sudbury et, sur la gauche, le clocher de l’église de Lavenham. Ce petit portrait en pied placé en plein air, dans un décor rustique, est caractéristique des premières œuvres de Gainsborough peintes dans son Suffolk natal. La vue, identifiable, pourrait répondre à une demande des commanditaires. Cependant le couple n’a pas posé sur le lieu ; les costumes ont très vraisemblablement été peints à partir de mannequins habillés par l’artiste, ce qui pourrait expliquer leur air figé. D’un air nonchalant, M. Andrews, tient un fusil sous le bras à côté de son fidèle chien de chasse. Gainsborough avait peut-être prévu que Mme. Andrews tienne un livre ou, comme on a pu le suggérer un oiseau tué par son époux. Finalement, l’espace réservé sur ses genoux n’a été rempli par aucun objet identifiable.

L’or et vert des champs et des boqueteaux, face aux douces ondulations des terres fertiles qui se fondent au loin dans de majestueux nuages, donnent aux figures un air fragile. La jupe à crinoline de Mme. Andrews d’un bleu acide, en se déployant, épouse presque la courbure du dossier du banc ; les souliers pointus gainés de soie font écho ou motif des pieds du banc. D’autres lignes rythment entre elles : une des basques de la veste de M. Andrews répond au ruban qui pend du chapeau de Mme. Andrews. Légèrement de travers, le tricorne du mari conduit au coin de l’œil de l’épouse. Un attachement profond et un artifice naïf ont contribué à créer la première représentation réussie d’une idylle très anglaise.

Les enfants et les animaux, les hommes et les femmes, et tout ce qui danse, chatoie, respire, soupire et chante, semblent naturels dans le monde enchanté de Gainsborough, de sorte que la « nature » finit chez lui par englober non seulement des forêts, des mares et des papillons, mais aussi des étoffes de soie et de satin, des plumes d’autruche et des chevelures poudrées. Les peintres britanniques comme Reynolds et Gainsborough, nourris de Rubens, Van Dyck, Véronèse ou Titien, incorporent leurs modèles dans un paysage « sensible » : enveloppante, la nature participe au contentement social ou à la mélancolie de la pose. Ce sentiment du paysage qui est un trait distinctif du peintre annonce aussi le développement d’un genre qui connaîtra un prodigieux succès dans l’Angleterre de la période romantique.

Gainsborough a transformé ce portrait de mariage en soi officiel (pour lequel les modèles ont probablement posé séparément) en une promenade dans un parc. William Hallett était âgé de vingt et un ans et son épouse, Elizabeth, en avait vingt. Un loulou de Poméranie se promène à leurs côtés ; son poil, clair et duveteux, fait écho à la tenue claire et vaporeuse de Mme. Hallet. Le parc est un décor peint, comme ceux utilisés par les photographes de l’ère victorienne ; il a cependant permis de représenter ces citadins vêtus de leurs plus beaux atours dans la lumière d’un petit matin couvert de rosée.

Gainsborough a souvent représenté ses filles, accompagnant leur évolution physique et psychologique. Ce tableau a été peint peu après le déménagement de l’artiste à Bath. La peinture est inachevée, mais les contours d’un chat se profilent sur le bras de la fille aînée.

Ce tableau, montre d’élégantes promeneuses sur le Mall, à Londres, en plein centre du West End où se trouvait le parc St. James. Cette promenade avait été réaménagée pour Charles II à la Restauration.

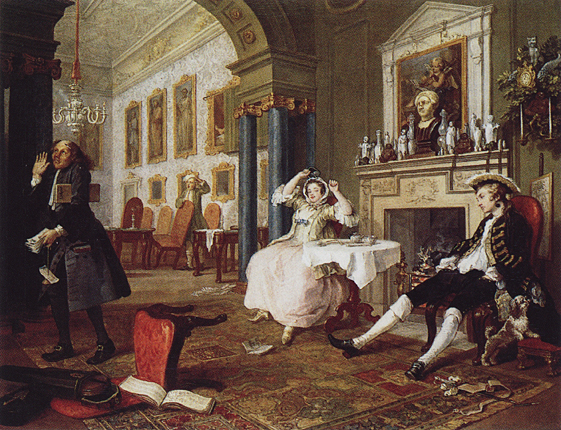

William Hogarth : la naissance de la satire sociale

Pendant tout le XVIIe siècle, les peintres britanniques ne se sont pas départi d’une modestie générale : toutes les entreprises picturales d’une certaine importance, y compris les portraits et les commandes royales, étaient confiés à des artistes étrangers, venus en Angleterre pour des périodes plus ou moins longues. Il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour avoir apparaître le premier peintre anglais à la personnalité marquante et véritablement originale. Il s’agit de William Hogarth (Londres 1697-1764), qui est aussi un graveur célèbre et l’auteur d’un important traité d’esthétique, Analysis of Beauty. Hogarth n’est pas seulement un portraitiste très demandé, il est aussi l’inventeur d’un genre nouveau : la satire sociale ou, selon la définition du peintre lui-même, le « sujet moral moderne ». Sans chercher à dissimuler une intention didactique et une polémique acerbe, Hogarth dénonce les coutumes de toutes les classes sociales : aristocrates sans le sou, bourgeois désireux d’entrer dans la bonne société, gens du peuple en haillons, ecclésiastiques gourmands, militaires sinistres. Ainsi naissent des scènes aux multiples personnages, saisis dans des attitudes et avec des expressions aux limites de la caricature, avec une profusion de détails descriptifs, due sans doute à une sorte d’horror vacui, qui conduira parfois Hogarth à ajouter des légendes explicatives, permettant d’apprécier ses gravures précieuses.

Le cycle du « Mariage à la mode », six scènes satiriques sur le thème cher à l’artiste de l’ascension sociale, est l’œuvre la plus accomplie de Hogarth. Les scènes d’intérieurs domestiques connaissent un grand succès dans la peinture anglaise, au point de donner naissance au genre autonome de la « conversation piece », alternative à la veine du portrait. Hogarth a dénoncé les méfaits des mariages de convention de la haute société.

La technique de Hogarth s’inspire de l’étude de la peinture hollandaise du XVIIe siècle et repose sur une grande fraîcheur de la touche picturale, rapide et nerveuse, qui rappelle ici le style de Frans Hals et annonce l’Impressionnisme.

Voir biographie complète de William Hogarth

La Royal Academy

Cette institution décisive pour l’affirmation de l’école anglo-saxonne, la Royal Academy fut ouverte en 1768 à l’instigation de l’architecte William Chambers, et installée dans la Burlington House de Londres. Choisi comme premier président, Reynolds révèle des capacités didactiques et des capacités d’organisation exceptionnelles. Après son long séjour d’étude en Italie, il se fait le promoteur d’un « grand style » noble, sûr, inspiré du modèle suprême de Raphaël et loin du « mépris » rococo. C’est n’est pas une attitude conventionnelle et conformiste, mais la juste perception d’une exigence : fournir aux jeunes artistes anglais les bases techniques et culturelles indispensables, en comblant de lacunes séculaires. Ce choix se révèle particulièrement important pour ses premiers élèves venus des colonies d’Amérique du Nord, comme Benjamin West et Singleton Copley. Dans la phase initiale de la Royal Academy, les jeunes artistes recevaient dont une formation générale déjà inspirée du néoclassicisme naissant. Mais l’absence d’une véritable grande tradition locale fait que les académiques Anglo-Saxons jouissaient de plus grandes libertés d’expression que leurs collègues du continent. C’est ainsi qu’aux XVIIIe et XIXe siècles on assiste, en Angleterre, à un dialogue très étroit entre peintres et architectes, annonciateur de ce qui se passera au XIXe siècle dans le reste de l’Europe. Les peintres anglais se mesurent moins aux « classiques » de l’art qu’à ceux de la littérature. Ils trouvent dans la poésie des siècles précédents (d’Ossian à Shakespeare, de Milton à Dante) l’élan qui leur permet d’explorer les territoires du cauchemar, de l’inconscient, du fantastique.

Le tableau fut réalisé à Rome et présenté à la Royal Academy. Il rappelle la terrible aventure que lui est arrivé à Watson (commanditaire du tableau) alors qu’il se baignait dans l’océan, au large du port de la Havane où il avait perdu la jambe droite dans l’attaque d’un requin. Le ton épique et exotique de l’événement prend ici le ton péremptoire d’un épisode biblique. Cette emphase narrative, soutenue par une excellente technique, devient habituelle dans la culture visuelle américaine.

William Blake : un esprit rebelle et visionnaire

Le refus des idées des Lumières et l’irrésistible volonté d’aller au-delà de la raison suscitent le désir de découvrir ce qu’il y a de plus caché dans l’homme et de pénétrer dans l’abîme de l’inconscient. L’artiste devient ainsi l’interprète des inquiétudes d’une génération de passage, grâce à une peinture fantastique et irréelle, ouverte sur la dimension de l’intériorité. Ce courant, qui envahit l’Europe à l’aube du XIXe siècle, est principalement représenté par deux Anglais : Johann Heinrich Füssli (1741-1825), d’origine suisse, et William Blake (1757-1827). Le premier développe des sujets visionnaires en un style qui trahit une double inspiration : ses personnages rappellent en effet les modèles classiques, par leurs gestes et par leur anatomie, tandis que l’atmosphère dramatiquement visionnaire appartient au goût romantique pour le macabre, l’irrationnel et le démoniaque. On retrouve ces mêmes traits dans l’œuvre de Blake, pleine d’une dimension symbolique et littéraire qui renvoie à la Bible, à Dante, à Milton et à Shakespeare. Le protagoniste de ses toiles et de ses illustrations est la liberté de l’imagination, qui cohabite cependant avec une indiscutable admiration pour la pureté des lignes et pour la beauté des figures d’inspiration classique. En Espagne, l’imagination de Goya crée des monstres effrayants auxquels l’humanité cherche d’échapper.

Cette aquarelle fut peinte par Blake pour illustrer Le Paradis perdu de Milton, écrit entre 1655 et 1660. L’archange Michel immobilise la monstrueuse créature dans un mouvement athlétique et rapide. Blake souligne la musculature et le geste de torsion de l’ange, qui rappelle les figures mythologiques qu’apparaissent dans ses œuvres. La figure de Satan exprime l’énergie héroïque dans laquelle Blake croyait fermement.

Blake était influencé par Michel-Ange et par les peintres maniéristes. L’influence de Michel-Ange est évidente dans les illustrations appelées « The Ancient of Day », dont il fait partie cette peinture, frontispice de son poème « Europe, une prophétie ».

Johann Heinrich Füssli

Inspiré par la lecture des grands poètes anglais comme Shakespeare et Milton, le thème du rêve et du cauchemar est constant dans la production de Johann Heinrich Füssli (Zurich 1741- Londres 1825) ; pour la première fois, avec lui, les régions du subconscient sont explorées et fouillées de façon analytique. Les esprits et les fantômes de la nuit deviennent des présences concrètes et effrayantes. Dans la célèbre toile Le Cauchemar, le rêve de la jeune fille est troublé par deux inquiétantes apparitions : un impressionnant museau de cheval avec des yeux blancs écarquillés et un petit monstre, à mi-chemin entre un diable et un singe. Le rigoureux contrôle intellectuel que Füssli exerce sur ses œuvres est typiquement inspiré du siècle des Lumières : en effet le côté inquiétant de la toile est équilibré par la pose de la jeune fille, inspirée des sculptures romaines que l’artiste avait observé pédant son séjour italien.

Depuis la fin du XVIIIe siècle déjà, la transition intellectuelle et sociale du siècle des Lumières vers le néoclassicisme – caractérisée par la recherche de formes pures et idéales, d’une simplicité parfaite – cohabite avec l’irruption d’éléments émotifs et irrationnels qui marque l’émergence d’une nouvelle sensibilité préromantique.

Lecteur attentif de Shakespeare, Füssli illustre avec une grande finesse la « fête des fées », un passage enchanteur et enchanté du « Songe d’une nuit d’été ». Les protagonistes sont Oberon et Titanie, roi et reine des fées, et le lutin Puck. Entre malentendus et contretemps, une nuit se réunissent tous dans un bois. À gauche, deux fées habillées d’époque, jouent le rôle de dames de la cour, tandis que Titanie caresse la tête d’âne de Botton. Le groupe apparaît entouré de fées et d’elfes qui jouent et dansent.