Corot, inventeur du paysage moderne

Révolutionnaire tranquille, Camille Corot (Paris 1796-1875) a d’abord appris les principes du paysage classique auprès de ses maîtres Michallon et Bertin. Ce néoclassicisme, qui encourage l’étude en plein air, n’est-il que l’héritage de Poussin et Claude Lorrain ? Arpentant l’Italie comme la Normandie et l’Île de France, Corot fut un inlassable voyageur. À Rome, Corot conquiert son indépendance esthétique, renforce ses moyens techniques, surtout dans le traitement de la lumière et de l’espace. À son retour, il enrichit ses recherches picturales par des campagnes d’études en plein air. Il découvre l’école nordique du XVIIe siècle et la peinture anglaise contemporaine, plus particulièrement Constable. Premier grand paysagiste moderne, Corot fut aussi le dernier à placer au cœur de sa formation le voyage en Italie, manifestant ainsi la tradition qu’il entretenait avec la tradition classique. De son premier séjour, réalisé entre 1825 et 1828, il rapporta un nombre impressionnant d’études qui furent par la suite considérés par leur fraîcheur et la rigueur de leur construction comme certaines des expression les plus élevées du genre. L’étude, plus encore que l’œuvre finie, renvoyait à la singularité de la perception de l’artiste. Camille Corot et Théodore Rousseau furent, au même titre mais bien différemment, les grands artisans de l’émergence d’un paysage moderne.

Durant son premier voyage en Italie, Corot visite la région de Terni, de Papigno et de Narni, située près de la rivière Nera, non loin de la plaine du Tibre. Narni a toujours retenu l’attention des peintres par les étonnantes ruines romaines d’un pont construit par l’empereur Auguste. Dès son arrivée, Corot est inspiré par ce site majestueux et nous connaissons deux dessins effectués avant Le Pont de Narni, la célèbre étude peinte à l’huile d’après nature (Louvre). La comparaison entre l’étude et le tableau exposé au Salon de 1827, adapté lointainement de cette vue, est devenue un exercice de style pour les historiens de l’art, qui retiennent que l’étude est plus spontanée – et donc plus belle – que le tableau mûri en atelier. Celui-ci se réfère à la peinture française classique, notamment à Claude Lorrain.

Dès ses débuts, Corot se rend en forêt de Fontainebleau. Il séjourne alors à Chailly et ne vient résider à Barbizon qu’après son premier voyage en Italie, au printemps 1829, à l’automne 1830 et durant l’été 1831. Il dessine et peint des études à l’huile, à partir desquelles il compose des tableaux destinés au Salon de 1831, Vue prise dans la forêt de Fontainebleau (Washington). À la fin des années 1810, le paysage avait connu une heure de gloire sous sa forme historique. Ce genre était considéré comme « français » par excellence : non seulement ses fondateurs Poussin et Claude Lorrain, étaient français (même s’ils travaillèrent essentiellement à Rome), mais ils en représentaient les deux versants : l’un plus élégiaque, l’autre plus dramatique. Par ailleurs, il soulignait la continuité historique entre l’école italienne et l’école française. Camille Corot réussit à résoudre la tension croissante entre l’étude de plein air et le tableau composé.

Au Salon de 1835, l’artiste présenta son premier grand tableau, un paysage historique, aboutissement de ses années de formation : Agar dans le désert. Le sujet de la douleur d’une mère perdue dans le désert et voyant, impuissante, son enfant mourir de soif témoigne encore du goût romantique pour les sujets fortement dramatiques. Peut-être aussi l’artiste entendait-il charger ce thème biblique d’une connotation contemporaine et donner à sa représentation une actualité plus forte : l’épidémie de choléra qui frappa la France en 1932. Après ce succès, la carrière de Corot se développa entre une suite de grands tableaux historiques, comme Diane surprise par Actéon (1837, New York, Metropolitan Museum) ou Démocrite et les Abdéritains (1841, Nantes, musée des Beaux-Arts) et des vues de sites françaises, où les formes se firent de plus en plus abstraites. Dans Avignon vu dès Villeneuve-lès-Avignon, Corot retrouve la belle luminosité de ses études d’Italie ; la monumentalité et la stricte géométrie du panorama, original dans son œuvre, sont habilement adoucies par l’arbre au premier plan et les méandres du Rhône.

À la vision pastorale et verdoyante des traditionnels paysages historiques, le peintre oppose l’aridité poussiéreuse d’une terre d’Italie centrale brûlée par le soleil de la mi-journée ; une grande ombre dramatique barre le premier plan, offrant une dérisoire asile à la mère et son enfant.

À partir des années 1840, la figure humaine, cœur de la peinture d’histoire, préoccupa de plus en plus le maître. Ses paysages historiques accordèrent une place grandissante à des personnages plus monumentaux. Dans certaines œuvres, le rapport entre la figure et le paysage s’équilibra, voire se renversa. Son absolu chef-d’œuvre, La Bacchante à la panthère, mêle aux réminiscences ingresques le souvenir de Poussin et de Rubens. Corot y retrouve la puissance poétique et érotique de Titien et la fusion tonale de Giorgione. Le corps épanoui de la femme, la cruauté perverse de son geste, le contrat avec la bête sauvage se chargent d’une forte connotation sexuelle. À la différence de la femme d’Ingres exposée au regard mais inaccessible, ou de celle soumise et dominée, de Delacroix, la femme de Corot est offerte mais vénéneuse. La Bacchante à la panthère est comme l’envers des jeunes filles, grecques ou orientales, rêveuses ou mélancoliques que l’artiste peignait à la fin de sa vie.

(Shelburne – Vermont, Shelburne Museum)

Au Salon de 1850-1851, Corot expose Une matinée, danse des nymphes qui marque une évolution essentielle dans son œuvre. Au pied d’un ciel éclairé par la lumière rougeâtre du matin, des groupes de personnages en costumes antiques semblent surgir d’un sauvage ballet d’opéra. Première œuvre peinte dans la veine des souvenirs d’Italie, cette toile est enrichie d’un sujet lyrique, véritablement musical, qui annonce la dernière manière de Corot. L’œuvre est achetée par l’État à l’initiative de Louis Napoléon Bonaparte. C’est le premier tableau de Corot à entrer, de son vivant, au musée du Luxembourg. Il fut transféré au Louvre en 1887 et entra au musée d’Orsay lors de sa création. Dans l’œuvre plus tardive Nymphe désarmant l’Amour, 1875 (Paris, musée d’Orsay), le thème mythologique n’est cependant qu’un prétexte pour Corot, qui cherche surtout à décrire l’attitude quasi chorégraphique des deux personnages (habilement décentrés par rapport au paysage), dans le geste de la nymphe tenant à bout de bras l’arc qu’elle vient d’arracher à l’Amour, tandis que ce dernier tente de le récupérer. Le groupe d’arbres situés à gauche répond, de manière dissymétrique, une trouée vers le ciel.

(Paris, musée d’Orsay)

De ces sous-bois parcourus par les nymphes dans une atmosphère brouillée, au lyrisme discret, émane un sentiment à la fois élégiaque et irréel.

Dans la décennie 1850, ses paysages s’enrichirent d’une touche mélancolique. Corot donna alors à plusieurs de ses toiles le titre de « souvenirs ». L’artiste se réfugiait dans la subjectivité la plus absolue, en dépassant le stade naturel de la perception, pour s’engouffrer dans le monde incertain et fuyant de la mémoire poétique. Les « souvenirs » permettaient à Corot de conserver la part du récit propre au paysage historique sans faire appel à la mythologie ou à l’histoire. Ces toiles exprimaient bien le dernier sursaut de l’âme romantique contre le positivisme du monde moderne. Si Souvenir de Mortefontaine est l’œuvre la plus célèbre dans le genre, la contemporaine Étoile du Berger (1864, Toulouse, musée des Augustins) traduit mieux encore, avec sa composition fuyante, son austérité et la réduction de la palette, cet adieu à la tradition et le caractère nostalgique de cette manière.

Cette œuvre évoque le calme rythmé imposé par la nature et le bonheur débarrassé de toute contrainte sociale. Corot y aborde trois de ses obsessions majeures. Tout d’abord, la maîtrise de la construction de l’espace : la partie droite du tableau est volontairement bouchée par les arbres, tandis que la partie gauche s’ouvre vers le ciel et l’eau. Ensuite, en reprenant le thème de cueillette, Corot cherche à exprimer l’intégration harmonieuse et poétique de l’homme au sein de la nature. Enfin, il s’attarde sur le traitement de la lumière matinale, encore chargée de brouillard et de rosée, avec ce sens du « flou » poétique et des « brumes argentées » qui furent à l’origine du succès de ses tableaux.

Camille Corot (Paris, musée du Louvre)

Ce paysage, d’une grande sobriété réunit les composantes habituelles de son œuvre : un cours d’eau – ici un étang situé au premier plan du tableau -, des arbres, un chemin et un sous-bois, un édifice historique, le ciel gris et clair de l’Ile-de-France. Il retrouve ici la tradition de certains paysagistes de l’école nordique, qui composaient les perspectives avec un bâtiment flanqué de deux rangées d’arbres. Fragonard et Hubert Robert avaient utilisé, lors de leurs séjours en Italie, des constructions similaires.

Quatre ans avant sa mort, l’artiste, malade, obligé de fuir Paris en raison de la Commune, trouva refuge chez ses amis les Robaut à Douai ; il y peignit son ultime vue urbaine : Le Beffroi de Douai. Chef-d’œuvre de la dernière manière de Corot, le tableau constitue une étape essentielle des recherches de Corot sur l’utilisation de la couleur pour reconstruire les formes et les volumes de édifices. Bien qu’effectuée en intérieur, une telle œuvre le rapproche des recherches d’un Monet ou d’un Sisley, qui, depuis 1870, essaient de renouveler le genre du paysage. La composition rigoureuse, l’étrange perspective légèrement ondulante, l’éclaircissement de la palette, les tons blonds évoquant les peintures nordiques du XVIIe siècle trahissent un génie qui, loin de s’être épuisé, se régénère au contact de la « nouvelle peinture ».

(Paris, musée du Louvre)

L’Atelier de Corot

Pour Corot, l’atelier est le lieu réel de l’invention, le laboratoire dans lequel sont synthétisés les diverses étapes de la création. C’est le seul endroit où, grâce au souvenir et à l’imagination, le peintre crée des œuvres qu’il juge dignes d’être exposées. Dans son atelier, Corot retouche ses études peintes en plein air, les améliorant ou les copiant au gré de sa fantaisie. Ceci lui permet de se remettre en mémoire, comme l’avait conseillé Valenciennes les formes de la nature. Après 1850, il se livre à l’étude d’après le modèle vivant. Enfin, il compose de mémoire ses grandes toiles, peintes pour le Salon ou pour l’un ou l’autre collectionneur. Il commence à travailler vers 7 ou 8 heures, s’arrêtant vers 11 heures pour prendre une petite collation et peint ensuite jusqu’au soir. Il fixe généralement ses rendez-vous, durant l’après-midi. L’atelier est un lieu social, où passent ses élèves, ses amis et ses marchands. À Paris, il s’installe d’abord au 15, quai Voltaire, près du magasin de sa mère ; en 1849, son atelier est situé au 39, rue Neuve-des-Petits-Champs, puis, de 1850 à 1853, il est au 10, rue des Beaux Arts, avant de s’installer définitivement au 58, rue du Faubourg-Poissonnière. Ce dernier nous est davantage familier, grâce aux descriptions faites par Robaut et aux quelques tableaux montrant ses modèles posant dans le décor identifié comme son lieu de travail.

Corot, peintre de figures

En travaillant en plein air, Corot saisit la nature pour elle-même, de façon réaliste. De retour à l’atelier, il introduit les motifs dans les paysages composés et retravaille longuement ses toiles en faisant intervenir sa mémoire. À partir de 1850, il s’attache à représenter les attitudes et les expressions du corps humain ; les figures féminines deviennent la thème central de ses recherches. Entre 1860 et 1870, Corot réalise de nombreuses figures féminines en costumes, des Italiennes, des gitanes, des Albanaises, souvent représentées en taille naturelle, en buste, tantôt assises, tantôt debout. Il les peint dans le cadre de son atelier ou parfois dans des paysages imaginaires, mais le propos esthétique est toujours identique : crée autour de la jeune femme un univers poétique et sensuel, imiter avec liberté et réalisme la matière des étoffes et les couleurs des vêtements, et enfin décrire la posture de son jeune modèle. Dans La Robe rouge ou Orientale rêveuse, Corot fait poser l’un de ses modèles préférés, Emma Dobigny. Il la représente debout, dans un paysage rapidement brossé, vêtue d’une robe rouge à mi-chemin entre le vêtement oriental, grec et italien. Le visage penché, la jeune fille semble perdue dans une douce rêverie. La composition repose sur un habile équilibre entre l’évocation poétique d’un univers intérieur et la simple description, sensuelle et lumineuse, d’une figure de femme.

(Shelburne – Vermont, Shelburne Museum)

Corot imite à la perfection la matière des étoffes et des bijoux et trouve des effets colorés de première force pour rendre la couleur intense du vêtement. Cette exceptionnelle figure de fantaisie, très achevée et à la composition particulièrement mûrie, permet de mieux comprendre le succès de ses œuvres auprès des collectionneurs.

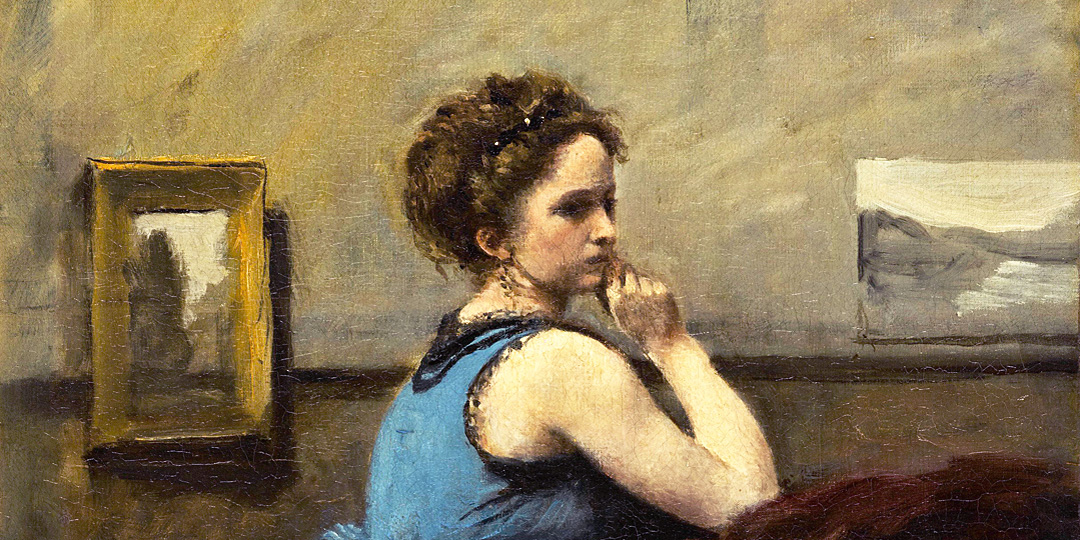

La Dame en bleu

Portrait, figure de fantaisie, allégorie ou simplement une œuvre d’atelier représentant un modèle ? Célèbre de nos jours La Dame en bleu demeure un énigme. Dans le prolongement des vues peintes autour de 1865, mettant en scène des modèles lisant ou regardant une œuvre sur un chevalet, la toile montre l’atelier de la rue du Faubourg-Poissonnière. Nous ne savons rien des circonstances de cette œuvre, comme cela est d’ailleurs le cas pour la plupart des figures peintes après 1860. Parfaitement équilibrée, cette figure, peinte la dernière année de sa carrière, constitue un aboutissement, parfait et serein, de ses recherches sur le corps humain et ses diverses attitudes, recherches débarrassées de tout sujet, de toute anecdote et de toute personnalisation du modèle, afin de ne retenir, de manière abstraite, que la forme et la couleur.

L’étrangeté du vêtement, amputé de ses manches, et la pile de coussins posée sur la table pour soutenir le coude de la jeune femme, il s’agirait d’une simple séance d’après le modèle et non d’un portrait. Corot habille cette jeune femme avec un costume contemporain. Il raffine à l’extrême la posture du modèle, de dos, le visage saisi de profil. Le contraste entre la forme travaillée de la rouelle velouté de l’étoffe et la simplicité sensuelle du bras nu retient visiblement l’attention du peintre, qui choisit un bleu profond afin de mettre en valeur les chairs. Comme à l’accoutumée, le décor de l’atelier est peu identifié, hormis deux études accrochés au mur, visiblement une vue d’Italie à droite et un paysage de France à gauche.

La Femme à la perle

Faisant sans doute poser un modèle professionnel ou la fille d’un ami négociant en tissus anciens, Berthe Goldschmidt, Corot peint vers 1869 cette Femme à la perle, une de ses plus fortes figures de fantaisie. Par-delà la fidélité relative de traits, plutôt idéalisés, et la facture enlevée habituelle des séances en atelier, Corot s’attache surtout à rendre un hommage direct à la peinture de la Renaissance italienne, à l’art du portrait de Léonard de Vinci et de Raphaël et, bien évidemment, à la célèbre Joconde. Habillée d’une des robes italiennes qu’il fait enfiler à ses modèles durant les séances de pose, la jeune fille, assise, regarde le spectateur, les mains sagement posées l’une sur l’autre, telle Mona Lisa. Le coloris, fondé sur une gamme de couleurs froides – blanc, marron, vert et noir – rappelé le portrait de Balthazar Castiglione de Raphaël. Le tableau a été très célèbre dès la mort de Corot, sans que l’on sache pourquoi il a reçu ce titre puisque la jeune femme ne porte aucune perle repérable. Son front est garni d’un voile, dont un élément décoratif a peut-être été confondu avec une perle. La Femme à la perle constitue une étape dans ces recherches où Corot se place avec un orgueil amusé dans la filiation des grands portraitistes de la Renaissance.

(Paris, musée du Louvre)

À partir de 1830, Corot prend régulièrement pour modèle les membres de sa famille et plus particulièrement ses quatre nièces, qu’il représente toutes l’année de leurs seize ans. En général, il exécute un portrait pour elles et une réplique pour leur mère. En 1831, il peint l’aînée, Laure, puis Blanche ; en 1833, il représente Octavie. Corot mêle habilement les influences du portrait romantique – dans le traitement de la lumière par exemple – à celle du portrait néoclassique, surtout dans le modelé des visages. Ces trois portraits présentent de grandes similitudes : même mise en scène d’intérieur, dans une certaine pénombre. Les vêtements, un petit col en dentelle blanche cousu sur une robe de couleur froide, gris-bleu pour Laure ou marron pour Octavie, semblent également avoir été choisis pour leur similitude.

(Paris, musée du Louvre)

Parfois, à la frontière entre le paysage historique et la figure de fantaisie, il habille un modèle à l’antique et le fait poser dans un paysage, afin d’incarner Rébecca (1839, Pasadena) ou la Liseuse couronnée de fleurs (1845, Louvre). Le recul progressif de son intérêt pour le portrait au profit de ces figures dépersonnalisées, poétiques et imaginaires, prouve clairement son désir de recomposer la nature et l’univers en fonction de son imagination.

(Paris, musée du Louvre)

Bibliographie

Bazin, Germain. Corot. Paris, 1973

Galassi, Peter. Corot en Italie. La peinture de plein air et la tradition classique. Gallimard, Paris, 1991

Pomarède, Vincent. Corot. Flammarion. Paris, 1996

Girard, Marie-Hélène. Bonjour Monsieur Corot : ensemble des articles de 1832 à 1872. Paris, 1996

Collectif. L’art français. Le XIXe siècle. Flammarion. Paris, 2009